Alejandra Morales–Rodríguez1, Diego Alexis Arias–Olán1, Felipe de Jesús Guillén–Jiménez1, Manuel Alejandro Chablé–Barragán1, Yensuri Cristhel Uscanga–López1, Uriel Rodríguez–Estrada1,2, Rafael Martínez–García1, Carlos Alfonso Álvarez–González1, Ignacio Bautista–García1.

1 División Académica de Ciencias Biológicas, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Carretera Villahermosa–Cárdenas Km 0.5, Ranchería Emiliano Zapata, 86000.

2 Secretaría de Ciencias, Humanidades, Ciencia y Tecnología (SECIHTI) – IxM. Avenida Insurgentes Sur 1582. Crédito Constructor, Benito Juárez, 03940, CDMX, México.

- 1 Resumen

- 2 Introducción

- 3 Economía lineal

- 4 Economía circular y ODS

- 5 La Agro–industria en el Sureste Mexicano

- 6 Procesamiento de residuos agro–industriales

- 7 Los residuos agro – industriales como potenciales ingredientes para dietas acuícolas

- 8 Conclusiones

- 9 Referencias bibliográficas

- 10 Entradas relacionadas:

Resumen

En este artículo, analizaremos cómo la aplicación de la economía circular (EC) puede contribuir al desarrollo sostenible a través de la implementación de prácticas y tecnologías innovadoras en la industria del reciclaje de agro–residuos (EC), para su conversión en ingredientes altamente nutritivos para la alimentación acuícola, en el sureste Mexicano. Para éstos efectos, primero analizaremos, los sistemas tradicionales de la economía lineal (EL). Para posteriormente, hablar de los objetivos de desarrollo sustentable (ODS) de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y como éstos han dictado la implementación de la EC a nivel mundial. Para luego avocarnos, a la situación actual de la agro–industria en el sureste Mexicano, y como sus residuos pueden ser procesados para su utilización, como ingredientes altamente nutritivos en la industria acuícola. Finalmente, analizaremos investigaciones previas, que han utilizado, los residuos agro–industriales, como ingredientes para dietas acuícolas.

Introducción

El concepto de EC es acuñado como un paralelismo de la EL, que en la actualidad es el modelo y gestión de recursos, bienes y servicios, que busca el consumo a corto plazo. Lo cual está llevando al planeta a una situación insostenible. En la EL, los consumidores marcan el ritmo de producción y las condiciones en las que están dispuestos a consumir. Por otro lado, la EC es un sistema de aprovechamiento por todos los recursos disponibles, para garantizar a largo plazo la prevalencia de dichos recursos. La EC es reparadora y regenerativa. Además de que pretende conseguir que los productos, componentes y recursos en general mantengan su utilidad y valor en todo momento. Resulta entonces imperativo que, las actividades agrícolas deben adoptar este modelo de economía, debido a que en México estas prácticas representan, uno de los sectores más pujantes de la economía nacional. Nuestro país, cuenta con 20,839 establecimientos dedicados a la agricultura; 17,339 unidades dedicadas a la pesca y 3,500 establecimientos dedicados a la acuicultura. Cada una de ellas, produciendo cantidades excesivas de desechos agro–industriales.

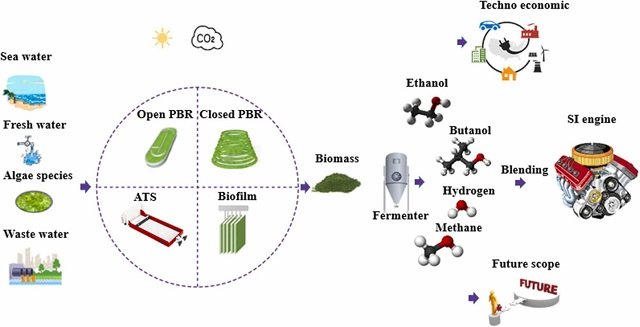

La actividad acuícola, presenta desafíos significativos relacionados con la sostenibilidad ambiental, debido a la cantidad excesiva de alimentos requeridos para la engorda de animales acuáticos cultivados y, por lo tanto, de insumos (ingredientes) requeridos para la elaboración de dietas acuícolas. En nuestros días, los alimentos acuícolas, están formulados con ingredientes que tradicionalmente han sido utilizados durante décadas: harina de pescado y harina de soya. Haciendo esto, que la acuicultura sea más insostenible. Una de las maneras para hacerla sustentable, es mediante el uso de ingredientes alternativos derivados de la agro–industria regional del sureste mexicano (EC). La EC en la acuicultura busca replicar los sistemas de los ciclos naturales, donde se genere un modelo de producción garantizado y optimizado de los recursos, mediante la utilización de materia prima (derivada del agro–industria), su procesamiento y posterior aprovechamiento en forma de ingredientes para dietas acuícolas.

Economía lineal

La EL es un modelo donde se fabrican productos obtenidos a través de las materias primas, las cuales pasan por un proceso de producción, uso y desecho, sin importar las consecuencias ambientales. Este tipo de economía prioriza el beneficio económico. A pesar de que este modelo, resultó ser exitoso durante décadas, actualmente se encuentra en deterioro. Esto debido a que la EL, ha propiciado la sobreexplotación de los recursos naturales. La EL, es un generador importante de residuos a lo largo de la cadena de valor (González–Sánchez et al., 2023).

Economía circular y ODS

La EC, según el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 2023, busca el crecimiento económico, pero que, a su vez, contribuya a optimizar la utilización de los recursos, materias, productos y servicios disponibles manteniendo su valor, durante el mayor tiempo posible y en el que se reduzca al mínimo la generación de residuos (Córdoba–Preciado et al., 2021). La postura de la EC se alinea a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), los cuales están diseñados, entre otros, a utilizar sustentablemente los recursos naturales. Mediante la implementación de la EC, se busca optimizar los recursos y que estos mismos puedan ser accesibles y renovables. La EC está enfocada a cumplir con los ODS de la Agenda 2030, para así garantizar el uso sustentable de los recursos naturales disponibles (González–Sánchez et al., 2023).

La Agro–industria en el Sureste Mexicano

La agroindustria es una actividad económica que tiene una importancia fundamental en todo el mundo, y la zona del sureste mexicano no es la excepción. Los estados del sureste mexicano (Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Yucatán, Campeche y Quintana Roo), son reconocidos por su agro–industria: desde el procesamiento de productos cárnicos, la caña de azúcar, el cacao y el plátano, hasta los cítricos que se exportan a distintas partes del mundo. La agro–industria del sureste Mexicano, busca la producción y la industrialización de los productos que surgen del sector agrícola para posteriormente poder ser comercializados y consumidos. La región Sureste de México presenta condiciones estructurales que proporcionan un soporte para promover las estrategias especializadas pertenecientes a la EC. De esta manera, la EC propone tres referentes conceptuales que, en su conjunto, preparan una base orientativa para la agroindustria. Estas bases, buscan una competitividad sistemática regulada por instituciones gubernamentales, científicas, profesionales, empresariales y productivas (Gutiérrez–León, 2022).

Procesamiento de residuos agro–industriales

Los residuos se generan en diferentes niveles en la agro–industria del Sureste Mexicano. Estos residuos están principalmente representados por cereales, raíces y tubérculos, oleaginosas, frutas y verduras, cárnicos, pescados y mariscos y lácteos (Hernández–Cázares et al., 2016). Su procesamiento en México se basa en dos principales estrategias que son valoración biotecnología y la energética (Quispe–Palomino, et al., 2021). La primera consiste en transformar los residuos de alto valor por medio de procesos biológicos, químicos o microbianos (para producir enzimas, antibióticos, productos alimenticios y biomoléculas). La segunda es usada para la generación de combustibles renovables. Por ejemplo: producción de biogás (a partir de los desechos de origen animal, frutas, vegetales y de la industria cárnica).

Mantente siempre informado

Únete a nuestras comunidades para recibir al instante las noticias, informes y análisis más importantes del sector acuícola.

Otros métodos utilizados en el procesamiento de residuos agro–industriales, están representados por la fermentación y / o ensilaje (para producir diversos productos para el consumo humano y animal (bio–procesamiento de la caña de azúcar o el maíz) (Mejías–Brizuela, 2016).

Los residuos agro – industriales como potenciales ingredientes para dietas acuícolas

Los residuos agro–industriales, están siendo en las últimas décadas motivo de diversos estudios, debido a que gran parte de sus componentes pueden ser procesados y re–utilizados como materia prima, para la generación de productos con alto valor nutricional. En nuestros días, la acuicultura, es una importante actividad económica dentro de las ciencias agropecuarias. La cuál está orientada a la producción de especies acuáticas de importancia comercial. A pesar de que su producción enfoca para diversos fines (recreativa, educativa, conservación, entre otros), ésta actividad prioriza su producción, para consumo humano (González–Artiaga et al., 2022). Ahora bien, para lograr un adecuado crecimiento y desarrollo de los organismos cultivados, es primordial, el uso de alimentos balanceados conteniendo una calidad nutricional capaz de conferir un óptimo crecimiento de los animales acuáticos.

En países en vías de desarrollo, los costos de alimentación acuícola, son particularmente elevados. Por lo que se requiere forzosamente, del diseño y la producción de alimentos nutricionalmente completos y económicos. Lo cual se puede lograr, mediante el uso de una gran gama de materias primas de origen animal (harinas de pescado, ave, cerdo, plumas, sangre, entre otros) y vegetal (harinas de soya, maíz, sorgo, trigo, entre otros) e incluso, del aprovechamiento de residuos agro–industriales (cáscaras de frutas, residuos de semillas, desechos de cereales y productos lácteos, entre otros).

En México, una robusta gama de investigaciones han sido reportadas, con el objetivo de dar un uso sustentable a los residuos agro–industriales haciéndolos ingredientes altamente nutritivos para dietas acuícolas. A éste respecto, se han estudiado ensilados compuestos por pez armado, Pterygoplichthys spp, chopín, Cyprinus carpio, tilapia del Nilo, Oreochromis niloticus y lombriz de tierra, Eisenia foetida. Con el objetivo de mejorar su calidad nutricional. Estos estudios han observado, un contenido nutricional aceptable, excelente inocuidad y un costo–beneficio que se justifica por la aportación significativa de nutrientes. Concluyéndose así, que los ensilado compuestos por residuos agro–industriales, son una alternativa viable para su inclusión en dietas acuícolas. Muchos otros estudios, han utilizado proteína unicelular bacteriana (derivada de la agro–industria), como ingrediente para tilapia. Dichos estudios, han revelado que, las harinas unicelulares, mejoran el crecimiento, refuerzan el sistema inmune, y disminuyen significativamente la mortalidad de la tilapia (González–Salas et al., 2014).

Conclusiones

La EC en la agro–industria del sureste Mexicano, ofrece una gran variedad de subproductos altamente nutricionales para su procesamiento y posterior utilización en la industria de alimentos acuícolas. La EC, es sin duda un factor clave, para promover el desarrollo sostenible en la región sureste de nuestro país, ya que este modelo ofrece soluciones innovadoras que permiten la optimización del uso de residuos mediante su reutilización en la industria acuícola. Por lo tanto, la EC no solamente beneficia a la industria acuícola, sino que permite el fortalecimiento de toda la agro–industria en general.

El presente trabajo, forma parte de la materia “Método Científico” de la División Académica de Ciencias Biológicas (DACBiol)–Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) y del proyecto 311 (Fortalecimiento de la línea de investigación de fisiología digestiva y nutrición en peces) del SECIHTI (Secretaría de Ciencias, Humanidades Tecnologías e Innovación) – Programa IIxM (Investigadores e Investigadoras por México).

Contactos

Alejandra Morales–Rodríguez: moralesrodriguezalejandra357@gmail.com

Diego Alexis Arias–Olán: diegoalexisariasolan9@gmail.com

Felipe de Jesús Guillén–Jiménez:

Manuel Alejandro Chablé–Barragán:

Yensuri Cristhel Uscanga–López: yensuri888@gmail.com

Uriel Rodríguez–Estrada: rodriguez_estrada_uriel@yahoo.com

Rafael Martínez–García: biologomartinez@hotmail.com

Carlos Alfonso Álvarez–González: alvarez_alfonso@hotmail.com

Ignacio Bautista–García: ib_83@hotmail.com

Referencias bibliográficas

Córdoba–Preciado M.L., Salgado–Beltrán L., y Bravo–Díaz B. (2021). Economía Circular y situación en México. Indiciales, Revistas UNISON, 1(1), 25–37. https://orcid.org/0000-0001-5355-2325

González–Artiaga N., Soza–Chí U., Peralta–González F., Rodríguez–Flores F., Alpuche–Palma A., Vera–Quiñonez F., y Mendiola–Campuzano J. (2022). Ensilado compuesto: una opción viable para su inclusión en la alimentación acuícola. Revista Iberoamericana de Ciencias, ISSN 2334–2501. http://reibci.org/publicados/2022/abr/4500101.pdf

González–Salas R., Romero–Cruz O., Valdivié–Navarro M., y Ponce–Palafox J.T. (2014). Los productos y subproductos vegetales, animales y agroindustriales: una alternativa a para la alimentación de la tilapia. Revista Bio Ciencias, 2(4), 240–251. https://doi.org/10.15741/revbio.02.04.02

González–Sánchez M.E., León–Bassantes L.S., y Peñafiel–Cox M.F. (2023). La economía circular como nuevo modelo de negocio empresarial. Rei comunicar, 6(12), 118–131. https://doi.org/10.46296/rc.v6i12.0146

Gutiérrez–León R.I. (2022). Aplicación de modelos de economía circular en México y Colombia: Estudio de caso. Interconectando Saberes, 7(14), 203–218. https://doi.org/10.25009/is.v0i14.2762 .

Hernández–Cázares A.S. Real–Luna N., Delgado–Blancas M.I., Bautista–Hernández L., Velasco–Velasco J. (2016). Residuos agroindustriales con potencial de compostaje. Agro productividad, 9(8), 10–17.

Mejías–Brizuela N., Orozco–Guillén E., y Galán–Hernández N. (2016). Aprovechamiento de los residuos agroindustriales y su contribución al desarrollo sostenible en México. Revista de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales, 2(6), 27–41. https://www.ecorfan.org/spain/researchjournals/Ciencias_Ambientales_y_Recursos_Naturales/vol2num6/Revista_de_Ciencias_Ambientales_y_Recursos_Naturales_V2_N6_4.pdf

Quispe–Palomino A., y Quisque–Huisa V. (2021). Reutilización y reciclaje de residuos sólidos en economías emergentes en Latinoamérica: una revisión sistemática. Ciencia Latina: Revista Multidisciplinar, 5(6), 13184–13202. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v5i6.1316

Editor de la revista digital AquaHoy. Biólogo Acuicultor titulado por la Universidad Nacional del Santa (UNS) y Máster en Gestión de la Ciencia y la Innovación por la Universidad Politécnica de Valencia, con diplomados en Innovación Empresarial y Gestión de la Innovación. Posee amplia experiencia en el sector acuícola y pesquero, habiendo liderado la Unidad de Innovación en Pesca del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura (PNIPA). Ha sido consultor senior en vigilancia tecnológica, formulador y asesor de proyectos de innovación, y docente en la UNS. Es miembro del Colegio de Biólogos del Perú y ha sido reconocido por la World Aquaculture Society (WAS) en 2016 por su aporte a la acuicultura.