La hermosa ciudad de Puerto Varas, en el corazón de la Patagonia chilena, se convirtió recientemente en el epicentro de la acuicultura latinoamericana y caribeña al acoger el congreso LACQUA25. Organizado por el Capítulo Latinoamericano y del Caribe (LACC) de la World Aquaculture Society (WAS), junto a instituciones locales clave como la Universidad Austral de Chile (UACh) y el Instituto Tecnológico del Salmón (INTESAL), el evento reunió a una diversa comunidad de investigadores, productores, estudiantes, representantes de la industria y responsables de políticas públicas. Bajo el lema «Gobernanza: pilar para una acuicultura sostenible en contexto de cambio climático», LACQUA25 no solo celebró los logros de la región, sino que también abordó de frente los complejos desafíos y las prometedoras oportunidades que enfrenta el sector.

Chile, como anfitrión, representó un escenario ideal. Consolidado como uno de los líderes mundiales, ocupando el séptimo lugar global y el primero en América en producción acuícola, el país es reconocido internacionalmente por su potente industria salmonera, pero también por una creciente diversificación que incluye choritos (mejillones), ostras y algas. Este contexto sirvió de telón de fondo para discusiones cruciales sobre cómo fortalecer la sostenibilidad y la resiliencia de la actividad en toda la región. Como destacaron los mensajes de bienvenida, el congreso buscó ser una plataforma única para el intercambio de conocimientos, el fortalecimiento de redes y la co-construcción de soluciones innovadoras, poniendo especial énfasis en una gobernanza inclusiva, participativa y basada en evidencia científica.

El análisis de los numerosos resúmenes presentados revela un panorama vibrante de investigación y desarrollo, enfocado en abordar los cuellos de botella más críticos de la industria y en explorar nuevas fronteras tecnológicas y biológicas. A continuación, desglosamos las tendencias y hallazgos más relevantes que marcaron la agenda de LACQUA25.

- 1 Conclusiones clave

- 2 Salud acuícola: La batalla continúa con nuevas armas

- 3 Nutrición sostenible: Innovando más allá de la harina de pescado

- 4 Genética y reproducción: Hacia una acuicultura de precisión

- 5 Sistemas sostenibles y desafíos ambientales: adaptación y mitigación

- 6 Mirando hacia el futuro: Interdisciplina, diversificación y desarrollo comunitario

- 7 Conclusión: Un sector en transformación

- 8 Entradas relacionadas:

Conclusiones clave

LACQUA25 ofreció una visión integral del estado actual y futuro de la acuicultura en América Latina y el Caribe. De la riqueza de investigaciones y discusiones, emergen varias conclusiones fundamentales:

- La sanidad sigue siendo el talón de Aquiles, pero se acelera la innovación: las enfermedades infecciosas continúan siendo el principal desafío productivo. Sin embargo, la investigación está respondiendo vigorosamente con diagnósticos más rápidos , vacunas de nueva generación y, crucialmente, una diversificación masiva hacia alternativas a los antibióticos (probióticos , fitogénicos ), reflejando una transición sectorial hacia manejos más sostenibles y preventivos.

- La nutrición abraza la sostenibilidad y la funcionalidad: La búsqueda de ingredientes alternativos a la harina/aceite de pescado es una tendencia consolidada. Harinas de insectos , proteínas vegetales optimizadas con enzimas , micro y macroalgas , y subproductos agroindustriales no solo buscan reducir costos e impacto ambiental, sino también aportar beneficios funcionales (salud intestinal, respuesta inmune).

- La genómica se consolida como herramienta estratégica: La aplicación de GWAS, selección genómica y el desarrollo de paneles de SNPs de bajo costo están permitiendo mejoras genéticas precisas en rasgos complejos como resistencia a enfermedades y crecimiento. La generación de genomas de referencia de alta calidad para especies nativas y la exploración de la edición genética marcan el camino hacia una acuicultura de precisión.

- La adaptación al cambio climático es urgente: el impacto de estresores ambientales como el aumento de temperatura, la hipoxia y los FANs es una preocupación central. La investigación se enfoca en entender las respuestas fisiológicas y moleculares , seleccionar linajes tolerantes y desarrollar tecnologías de mitigación (sistemas RAS, BFT, oxigenación).

- Los sistemas intensivos y circulares ganan terreno: RAS, BFT, IMTA y Acuaponía son cada vez más relevantes como modelos para intensificar la producción de manera sostenible , optimizando el uso de agua y nutrientes, y reduciendo efluentes. La integración de tecnologías de monitoreo (IoT) y modelamiento es clave para su gestión eficiente.

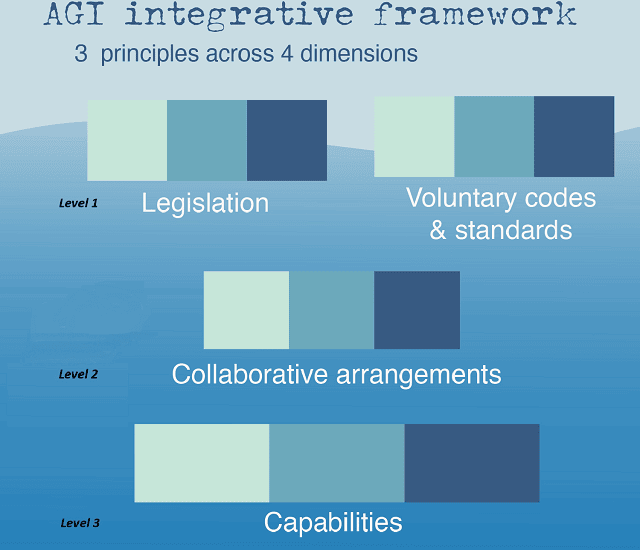

- La gobernanza y la interdisciplina son clave para el futuro: Los desafíos complejos requieren enfoques que integren biología, ecología, ingeniería, economía y ciencias sociales. El fortalecimiento de la APE , la diversificación de especies y la consideración de aspectos socioeconómicos y comunitarios son esenciales para una acuicultura regional verdaderamente sostenible y equitativa.

Salud acuícola: La batalla continúa con nuevas armas

La sanidad sigue siendo, sin duda, uno de los ejes centrales de la investigación acuícola en la región, representando una porción significativa de los trabajos presentados (aproximadamente 35-40%). La lucha contra patógenos clave como Piscirickettsia salmonis (agente del SRS), Vibrio spp., Aeromonas spp., Streptococcus spp., Tenacibaculum spp., Francisella orientalis, el ectoparásito Caligus rogercresseyi (piojo de mar) y virus como IPNV y PRV, fue abordada desde múltiples frentes.

Se destacaron avances en diagnóstico molecular, con la aplicación y validación de técnicas como PCR en tiempo real (qPCR) y LAMP (Loop-mediated isothermal amplification) para la detección rápida y específica de patógenos, incluso en condiciones de campo, lo que permite intervenciones más oportunas.

La inmunización sigue siendo una piedra angular

Se presentaron estudios sobre la eficacia de vacunas inactivadas convencionales, pero con un creciente interés en vacunas de nueva generación. Investigaciones evaluaron vacunas de ADN contra Francisella orientalis en tilapia , vacunas recombinantes como IPath® (basada en ferritina) mostrando efectos prometedores contra SRS y mejorando la tolerancia a la hipoxia , y la evaluación de formulaciones multivalentes y estrategias de microdosis para optimizar la protección y reducir efectos adversos. Un punto crucial fue la evaluación de la protección cruzada entre genogrupos de P. salmonis (LF-89 vs. EM-90), sugiriendo que las estrategias actuales basadas solo en EM-90 podrían ofrecer una protección incompleta contra LF-89, un hallazgo relevante para la industria salmonera chilena.

Alternativas a los antibióticos

Quizás la tendencia más marcada fue la intensa búsqueda de alternativas a los antibióticos, impulsada por la creciente preocupación por la resistencia antimicrobiana (RAM) y las demandas del mercado. Los probióticos ocuparon un lugar destacado, con estudios evaluando cepas de Bacillus spp., Pediococcus acidilactici, Lactiplantibacillus plantarum, formulaciones multiespecie como Slab51® y productos comerciales como VioPro. Estos trabajos demostraron consistentemente mejoras en el crecimiento, la respuesta inmune, la modulación de la microbiota intestinal y, en algunos casos, actividad antimicrobiana directa contra patógenos.

Fitogénicos y extractos botánicoas

Paralelamente, los fitogénicos y extractos botánicos se consolidan como herramientas prometedoras. Se presentaron resultados sobre el uso de extracto de Artemisia annua y sus derivados (artemisinina, artemeter) en tilapia, andrographolide (de Andrographis paniculata) mostrando sinergia con florfenicol contra P. salmonis, maca peruana (Lepidium meyenii) con efectos antiinflamatorios y antioxidantes en células intestinales de trucha, extracto de alcachofa y levadura , orujo de uva con capacidad antioxidante, y aceites esenciales (orégano, timol). Estos compuestos demostraron capacidad para mitigar el estrés, modular la respuesta inmune, ejercer actividad antimicrobiana directa (incluso contra bacterias resistentes como Weissella ceti) y, en algunos casos, mejorar el rendimiento productivo. La investigación sobre patrones de resistencia antimicrobiana y la identificación de genes asociados en patógenos como Edwardsiella anguillarum y Aeromonas spp. también fue relevante, subrayando la urgencia de adoptar manejos más prudentes.

Mantente siempre informado

Únete a nuestras comunidades para recibir al instante las noticias, informes y análisis más importantes del sector acuícola.

Nutrición sostenible: Innovando más allá de la harina de pescado

La nutrición y la formulación de alimentos representaron otro pilar fundamental del congreso (aproximadamente 20-25% de los resúmenes), con un enfoque claro en la sostenibilidad de los ingredientes y la eficiencia alimenticia. La reducción de la dependencia de la harina y el aceite de pescado sigue siendo el gran motor de innovación en este campo.

Harina de insectos

La harina de insectos, particularmente de la mosca soldado negra (Hermetia illucens), se posiciona como una alternativa viable. Estudios evaluaron su inclusión en dietas para especies amazónicas como el paco (Piaractus brachypomus) y el tambaqui (Colossoma macropomum), analizando su digestibilidad (mostrando buena asimilación de proteína y lípidos), efectos sobre el crecimiento (reemplazos de hasta 30% sin afectar el rendimiento en paco), el perfil bioquímico sanguíneo y las respuestas transcriptómicas a nivel muscular.

Proteínas vegetales

Las proteínas vegetales continúan siendo exploradas intensivamente. La harina de soya (SBM), el concentrado de proteína de soya (SPC) y versiones mejoradas como la harina de soya fermentada (HSF) o tratada enzimáticamente (ESBM) fueron evaluadas en especies como el robalo blanco (Centropomus viridis), trucha arcoíris y Micropterus nigricans. Estos estudios a menudo se combinaron con el uso de enzimas exógenas (fitasa, carbohidrasas, proteasas) para mejorar la digestibilidad de nutrientes (especialmente fósforo y proteína), reducir factores antinutricionales y evaluar efectos sobre la histología intestinal y el balance de nutrientes (N y P). Otras fuentes vegetales locales, como hojas y cáscaras de yuca (Manihot esculenta), también fueron investigadas para especies amazónicas.

Micro y macroalgas

Los ingredientes derivados de algas recibieron considerable atención. Microalgas como Tetraselmis, Phaeodactylum, Chlorella y Tetradesmus se estudiaron por su rol en sistemas de «agua verde», como fuente de nutrientes (p. ej. DHA en larvas de caballito de mar) o como aditivos funcionales con impacto en la agricultura. Macroalgas como Sargassum, Ulva, Macrocystis, Gracilaria y Padina durvillaei fueron evaluadas como aditivos para mejorar la resistencia al estrés térmico en camarón, como fuente de extractos bioactivos (antioxidantes, antimicrobianos) o como componentes de dietas.

Subproductos y fuentes alternativas

Otros subproductos y fuentes alternativas incluyeron levadura de cerveza (Saccharomyces cerevisiae), polvo de huevo, extracto de orujo de uva e hidrolizados proteicos (ej. de sardina), destacando sus perfiles nutricionales y funcionales. En contraste, un estudio advirtió sobre los efectos negativos del uso de vísceras de pollo crudas en la alimentación de Colossoma macropomum.

Genética y reproducción: Hacia una acuicultura de precisión

La genética, la genómica y el control reproductivo (aprox. 10-15% de los resúmenes) emergen como herramientas clave para la diversificación de especies y la mejora de la eficiencia productiva y sanitaria. Se presentaron avances en la inducción reproductiva (manipulación fototérmica, hormonal) y larvicultura de especies nativas con alto potencial como el huachinango del Pacífico (Lutjanus peru), róbalos (Centropomus spp.), lisa (Mugil spp.), seriola (Seriola rivoliana) y peces ornamentales como el escalar altum (Pterophyllum altum) y el pez ángel reina (Holacanthus ciliaris).

El uso de herramientas genómicas avanzadas fue una constante

Estudios de asociación de genoma completo (GWAS) y selección genómica (GS) se aplicaron para identificar regiones y marcadores (SNPs) asociados a rasgos clave como crecimiento , resistencia a enfermedades (SRS, Francisella orientalis) y tolerancia a estrés térmico en salmónidos, tilapia y corvina amarilla. Se discutieron estrategias para desarrollar y optimizar paneles de SNPs de baja y media densidad, buscando equilibrar precisión predictiva y costos de genotipado. La secuenciación de genoma completo (WGS) y el ensamblaje a nivel de cromosoma, utilizando enfoques como «trio binning», se presentaron para especies amazónicas como tambaqui y pacu, generando recursos genómicos de alta calidad.

Las biotecnologías reproductivas también mostraron avances

Se investigó la crioconservación de semen en especies nativas (Piaractus orinoquensis, Brycon sp.), evaluando el efecto sobre el transcriptoma larval, la calidad espermática post-descongelación y el uso de antioxidantes (vitamina C, melatonina, cisteína, ficocianina) para mitigar el daño oxidativo. La inducción de triploidía se exploró como método para controlar la reproducción en híbridos de Morone. Estudios pioneros abordaron la edición genética, discutiendo estrategias para su integración a escala comercial en programas de mejoramiento.

Sistemas sostenibles y desafíos ambientales: adaptación y mitigación

Una parte importante de las presentaciones (aprox. 10% + estudios transversales) se dedicó a la sostenibilidad de los sistemas de cultivo y a los crecientes desafíos ambientales, con un fuerte énfasis en el cambio climático.

Floraciones algales nocivas

Los impactos del estrés térmico, la hipoxia, la acidificación del océano y las floraciones algales nocivas (FANs) fueron analizados en una amplia gama de especies, incluyendo salmónidos, bivalvos (Mytilus chilensis, Argopecten purpuratus), caballitos de mar (Hippocampus reidi), abulones (Haliotis), pulpo (Enteroctopus megalocyathus) y erizo rojo (Loxechinus albus). Estos estudios emplearon enfoques fisiológicos (tasa metabólica, biomarcadores sanguíneos), transcriptómicos (RNA-Seq) y análisis de microbiota para comprender las respuestas adaptativas y los límites de tolerancia.

Sistemas de cultivo

Las innovaciones en sistemas de cultivo buscaron mejorar la eficiencia y reducir el impacto ambiental. Los Sistemas de Recirculación Acuícola (RAS) y la Tecnología Biofloc (BFT) fueron protagonistas, con investigaciones enfocadas en optimizar la calidad del agua (manejo de nitrógeno – nitrificación/denitrificación, balance de fósforo), evaluar diferentes fuentes de carbono, determinar densidades de siembra óptimas y analizar el balance de masas de nutrientes. La Acuicultura Multitrófica Integrada (IMTA) y la Acuaponía se presentaron como estrategias promisorias para la diversificación, la recuperación de nutrientes y la economía circular. Tecnologías específicas como sistemas de surgencia de agua y oxigenación para mitigar hipoxia y FANs en jaulas de salmón también fueron discutidas.

Contaminación por plásticos

La contaminación por plásticos emergió como una preocupación creciente. Estudios documentaron la presencia de microplásticos en tejidos (tracto gastrointestinal, branquias, músculo) de peces cultivados y silvestres (salmónidos, tilapia, congrio, erizo) y en el agua de sistemas RAS. Se investigaron sus efectos sobre la respuesta inmune, la expresión génica y el estrés oxidativo. El problema de los desechos plásticos generados por la propia actividad acuícola también fue abordado. Iniciativas de biorremediación para mejorar la calidad del agua en sistemas intensivos fueron presentadas como una necesidad de innovación.

Mirando hacia el futuro: Interdisciplina, diversificación y desarrollo comunitario

Más allá de los temas dominantes, LACQUA25 resaltó la importancia creciente de enfoques interdisciplinarios, integrando genómica, ecofisiología, modelamiento (hidrodinámico, bioeconómico), análisis socioeconómico e incluso inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML) para abordar problemas complejos como la estimación de capacidad de carga, la optimización de costos, la predicción de riesgos y la evaluación del valor de nuevas tecnologías.

La diversificación de especies cultivadas, especialmente con foco en recursos nativos de Latinoamérica, fue un tema transversal, reflejando una búsqueda de resiliencia económica y ecológica frente a la dependencia de pocas especies dominantes. La Acuicultura de Pequeña Escala (APE) y los enfoques basados en la comunidad también recibieron atención, explorando marcos normativos, modelos de negocio (cooperativas), transferencia de conocimiento (formación par-par), cadenas de valor, equidad de género y el rol de la APE en la seguridad alimentaria y el desarrollo rural.

Conclusión: Un sector en transformación

LACQUA25 pintó el cuadro de un sector acuícola latinoamericano dinámico, innovador y consciente de sus responsabilidades. Si bien persisten desafíos significativos relacionados con la sanidad, la nutrición sostenible y los impactos ambientales (agravados por el cambio climático), la comunidad científica y tecnológica está respondiendo con soluciones cada vez más sofisticadas y sostenibles. La genómica, la biotecnología, las alternativas naturales, la optimización de sistemas y el modelamiento predictivo son herramientas que se están integrando activamente para construir una acuicultura más resiliente, eficiente y responsable.

El énfasis del congreso en la gobernanza como pilar fundamental resuena con fuerza. La colaboración entre investigadores, industria, gobierno y comunidades locales será esencial para traducir los avances científicos en prácticas efectivas y políticas públicas adecuadas, asegurando que el crecimiento de la acuicultura en la región se alinee con los objetivos de desarrollo sostenible y contribuya genuinamente al bienestar de sus ecosistemas y su gente. Puerto Varas no solo fue testigo de la ciencia de vanguardia, sino también de un compromiso renovado por forjar un futuro más sostenible para la acuicultura en América Latina y el Caribe.

Referencia (acceso abierto)

World Aquaculture Society (WAS). (2025). LACQUA25 Abstract Book: Gobernanza: pilar para una acuicultura sostenible en contexto de cambio climático. World Aquaculture Society. 411 p.

Editor de la revista digital AquaHoy. Biólogo Acuicultor titulado por la Universidad Nacional del Santa (UNS) y Máster en Gestión de la Ciencia y la Innovación por la Universidad Politécnica de Valencia, con diplomados en Innovación Empresarial y Gestión de la Innovación. Posee amplia experiencia en el sector acuícola y pesquero, habiendo liderado la Unidad de Innovación en Pesca del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura (PNIPA). Ha sido consultor senior en vigilancia tecnológica, formulador y asesor de proyectos de innovación, y docente en la UNS. Es miembro del Colegio de Biólogos del Perú y ha sido reconocido por la World Aquaculture Society (WAS) en 2016 por su aporte a la acuicultura.