La acuicultura es una parte establecida y crítica del sistema alimentario mundial, esencial para la seguridad alimentaria y los medios de vida de millones de personas. Sin embargo, a medida que crece, también enfrenta un escrutinio constante. A menudo, resurgen críticas que cuestionan su sostenibilidad, especialmente en lo que respecta a su dependencia de las pesquerías silvestres para la alimentación.

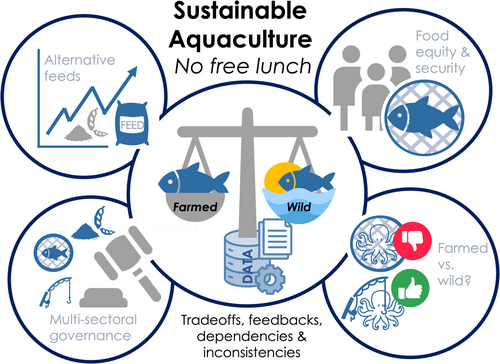

Un reciente artículo de opinión publicado en Reviews in Aquaculture por un colectivo de destacados científicos, liderado por Halley E. Froehlich de la University of California, sostiene que muchos de estos debates ignoran o minimizan décadas de avances científicos. El artículo, titulado «No Free Lunch» (No hay almuerzo gratis), insta a que las futuras investigaciones construyan sobre el progreso pasado en lugar de desestimarlo.

Este análisis desglosa los cuatro temas principales que los autores abordan para reenfocar el debate sobre la sostenibilidad de la acuicultura, basándose exclusivamente en sus hallazgos.

- 1 Conclusiones clave

- 2 El debate central: alimentos y pesquerías

- 3 Recalculando el FIFO: por qué los datos antiguos no sirven

- 4 Un problema de gobernanza pesquera, no de acuicultura

- 5 Acuicultura y seguridad alimentaria

- 6 El dilema moral: ¿quién decide qué es ético?

- 7 El camino hacia «más datos»

- 8 Conclusión: no hay almuerzo gratis

- 9 Entradas relacionadas:

Conclusiones clave

- El sector acuícola ha reducido significativamente su impacto y dependencia de los peces silvestres gracias a décadas de avances científicos en eficiencia alimentaria (FCR) y la sustitución de ingredientes.

- Las críticas sobre el FIFO están desactualizadas: Muchos argumentos sobre el «fish in: fish out» (FIFO) se basan en datos de hace más de 20 años y no reflejan las eficiencias actuales.

- Incluir recortes (byproducts) en los piensos es un avance clave hacia una economía circular y no debería contarse como una penalización en los cálculos de sostenibilidad.

- La sostenibilidad de los peces forrajeros depende de la gestión pesquera, no de la acuicultura. Si la acuicultura dejara de usarlos, otros sectores (ganadería, mascotas) probablemente absorberían esa demanda.

- No hay «almuerzo gratis»: Toda producción de alimentos tiene un impacto ambiental. El objetivo debe ser una evaluación comparativa y la mejora continua, no la búsqueda de un impacto cero que es imposible.

El debate central: alimentos y pesquerías

La interacción más directa entre la acuicultura y las pesquerías silvestres es el alimento (piensos). Durante décadas, el sector ha sido criticado por la paradoja de «alimentar peces con peces». Sin embargo, los autores argumentan que esta crítica ya no refleja la realidad del sector.

La evolución de los piensos

A medida que la acuicultura se expandió, la composición de sus piensos ha cambiado drásticamente. Se ha pasado de una alta dependencia de la harina y el aceite de pescado (ingredientes marinos) a alternativas más rentables, principalmente cultivos terrestres como la soya.

Este cambio no está exento de críticas, ya que los cultivos terrestres requieren agua y tierra, pudiendo contribuir a la deforestación. No obstante, los autores señalan que el impacto de la acuicultura en este sentido es comparativamente menor que el de su uso en la ganadería y la avicultura.

El «mito» del colapso por los peces forrajeros

Aunque la acuicultura (especialmente la de especies alimentadas) es el principal consumidor de pescado forrajero desde la década de 2000, esto no ha resultado en un colapso generalizado de estas pesquerías. Los desembarques de peces forrajeros se han mantenido relativamente estables en los últimos 40 años.

¿Cómo es esto posible? Los autores lo atribuyen a cuatro factores clave:

- Mejoras en la eficiencia del alimento (mejores FCR).

- Un cambio de mercado: la harina de pescado que antes se destinaba al ganado (cerdos, aves) se reasignó a la acuicultura.

- El cambio hacia más recursos vegetales en las dietas.

- Una mayor incorporación de subproductos (recortes) de la industria procesadora de pescado.

Recalculando el FIFO: por qué los datos antiguos no sirven

Una de las críticas más persistentes se basa en el ratio «fish in: fish out» (FIFO). Sin embargo, el artículo señala que muchos de los estudios críticos recientes utilizan estimaciones extremas basadas en datos recopilados a principios de la década de 2000, cuando las eficiencias eran mucho menores y la inclusión de harina de pescado era mayor.

Mantente siempre informado

Únete a nuestras comunidades para recibir al instante las noticias, informes y análisis más importantes del sector acuícola.

Los autores critican duramente que algunos cálculos recientes penalicen a la acuicultura por usar subproductos (recortes). Argumentan que esto es «contraproducente». El uso de partes de pescado que los humanos no consumen (que representan el 40% de la producción de harina y aceite) es un avance positivo hacia una economía circular y una solución que reduce la presión sobre las pesquerías silvestres.

Un problema de gobernanza pesquera, no de acuicultura

Los autores insisten en que los peces forrajeros pueden pescarse de forma sostenible si se utilizan las herramientas de gestión pesquera adecuadas. La sostenibilidad de estas pesquerías es un desafío de gobernanza pesquera, no un problema de gestión de la acuicultura.

La realidad es que las cadenas de suministro de harina de pescado existían mucho antes que la acuicultura moderna. Si la acuicultura dejara de demandar harina y aceite de pescado, es muy probable que otros sectores (ganadería, mascotas, productos farmacéuticos) simplemente absorbieran esa oferta.

Acuicultura y seguridad alimentaria

Ignorar la contribución de la acuicultura a la seguridad alimentaria es «miope». El sector contribuye de dos maneras:

- Directamente: Suministrando alimentos nutritivos. La mayoría de la producción acuícola (93% de agua dulce y 80% marina) se retiene para el consumo nacional.

- Indirectamente: Apoyando los ingresos y el empleo locales.

El debate «alimento vs. pienso» (usar pescado forrajero para consumo humano directo en lugar de para piensos) es complejo y depende del contexto. Por ejemplo, los autores señalan que no hay evidencia de que el mercado sudamericano pueda absorber la totalidad de los desembarques de anchoveta peruana para consumo humano directo. Sin embargo, en África Occidental, la captura de sardinela para piensos sí genera una creciente preocupación, ya que es una fuente de alimento tradicional importante para las poblaciones pobres.

El dilema moral: ¿quién decide qué es ético?

La producción de alimentos también implica cuestiones morales, como el bienestar animal y la percepción del dolor en peces e invertebrados.

Los autores abordan el caso del cultivo de pulpos, una práctica que ha generado prohibiciones preventivas en algunas regiones (como California y Washington, EE. UU.) debido a la reconocida inteligencia de estos animales.

Sin embargo, señalan una contradicción: estas prohibiciones se aplican en regiones donde el consumo ya es bajo y no hacen nada para abordar la captura silvestre. Por ejemplo, la ley de California que prohíbe el cultivo de pulpos todavía permite la pesca de 35 pulpos por día por persona.

La conclusión es que evitar toda la acuicultura por el bien de los peces salvajes debe sopesarse contra el «imperativo moral» de mejorar la nutrición y los medios de vida de las personas de bajos ingresos.

El camino hacia «más datos»

Todos los actores del debate coinciden en que se necesitan datos de mayor calidad para evaluar los impactos sociales y ambientales. La acuicultura, en general, tiene más limitaciones de datos que la agricultura o la pesca de captura.

Sin embargo, los autores sostienen que el argumento no es si necesitamos más datos, sino cómo obtenerlos, algo que a menudo se pasa por alto. No es suficiente «simplemente exigir más datos».

El verdadero camino para mejorar la recopilación de datos pasa por la gobernanza: mejor financiamiento y apoyo gubernamental, mandatos de transparencia en las cadenas de suministro (como los programas de certificación) y un enfoque colaborativo y transdisciplinario.

Conclusión: no hay almuerzo gratis

El artículo de Froehlich et al. concluye con un recordatorio fundamental: «no hay almuerzo gratis». Toda producción de alimentos, incluida la acuicultura, tendrá un impacto ambiental.

La acuicultura ha logrado un progreso significativo en la reducción de sus impactos, respaldada por décadas de ciencia. Los autores instan a la comunidad científica y a los críticos a construir sobre esa base de investigación, reconociendo la complejidad de un sistema que abarca espacios acuáticos y terrestres.

Ignorar los avances científicos y la influencia de la gestión pesquera y agrícola en la sostenibilidad de la acuicultura solo simplifica excesivamente el problema. El objetivo debe ser la evaluación comparativa y la mejora continua, reconociendo que la sostenibilidad es siempre un objetivo en movimiento.

Contacto

Halley E. Froehlich

Department of Ecology, Evolution, & Marine Biology, University of California

Santa Barbara, California, USA

Email: hefroehlich@ucsb.edu

Referencia (acceso abierto)

Froehlich, H. E., Gephart, J. A., Clawson, G., Blanchard, J. L., Essington, T. E., Golden, C. D., Halpern, B. S., Hardy, R. W., Naylor, R. L., & Troell, M. (2026). No Free Lunch: Sustainable Aquaculture Requires Recognizing Past Science, Improvements, and Comparative Assessment. Reviews in Aquaculture, 18(1), e70098. https://doi.org/10.1111/raq.70098

Editor de la revista digital AquaHoy. Biólogo Acuicultor titulado por la Universidad Nacional del Santa (UNS) y Máster en Gestión de la Ciencia y la Innovación por la Universidad Politécnica de Valencia, con diplomados en Innovación Empresarial y Gestión de la Innovación. Posee amplia experiencia en el sector acuícola y pesquero, habiendo liderado la Unidad de Innovación en Pesca del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura (PNIPA). Ha sido consultor senior en vigilancia tecnológica, formulador y asesor de proyectos de innovación, y docente en la UNS. Es miembro del Colegio de Biólogos del Perú y ha sido reconocido por la World Aquaculture Society (WAS) en 2016 por su aporte a la acuicultura.