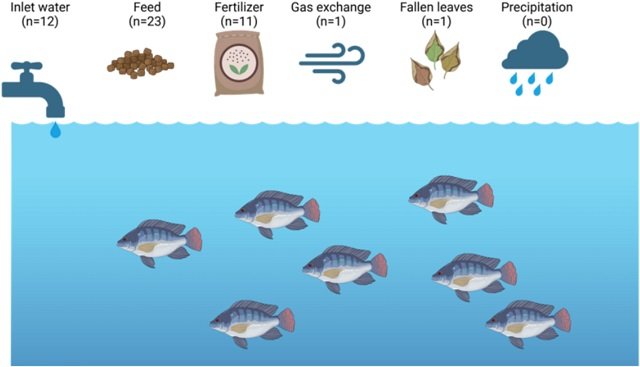

En el «corazón» de cada estanque acuícola existe un universo invisible pero fundamental: una compleja red de microorganismos que procesan nutrientes, generan alimento y, en última instancia, determinan la salud del sistema y el éxito de la producción. Si bien los productores acuícolas se enfocan en el alimento que añaden, a menudo se subestima el poder de la red trófica natural. Un reciente estudio de revisión publicado en Reviews in Aquaculture profundiza en cómo los modelos matemáticos pueden desvelar los secretos de este ecosistema, ofreciendo herramientas para optimizar la producción, reducir el impacto ambiental y mejorar la rentabilidad.

Entender la interacción entre bacterias, fitoplancton, nutrientes y los peces o camarones cultivados es crucial. El estudio publicado por científicos de la Wageningen University and Research y de la IPB University traduce los hallazgos de esta extensa investigación, que analiza 29 modelos desarrollados entre 1984 y 2024, para ofrecer una guía clara sobre cómo la ciencia del modelado está transformando la gestión de la acuicultura.

- 1 ¿Qué son los modelos a escala de granja y por qué son vitales?

- 2 Los protagonistas invisibles del estanque: microorganismos bajo el microscopio del modelo

- 3 La importancia de la estequiometría (c:n:p)

- 4 Aplicación práctica: calculando la verdadera capacidad de carga de un estanque

- 5 Conclusiones y la mirada hacia una acuicultura de precisión

- 6 Entradas relacionadas:

¿Qué son los modelos a escala de granja y por qué son vitales?

Los modelos a escala de granja (FSM, por sus siglas en inglés) son herramientas matemáticas que simulan los procesos que ocurren dentro de un estanque a lo largo del tiempo. Piensa en ellos como un laboratorio virtual de tu piscigranja. Permiten cuantificar cómo los insumos (como el alimento y los fertilizantes) se transforman, se consumen y se acumulan como residuos.

De acuerdo con el estudio, su principal beneficio es que ayudan a responder preguntas clave para cualquier productor:

- Predictivas: ¿Qué pasará con la calidad del agua si aumento la densidad de siembra?

- Exploratorias: ¿Qué sucedería si cambio la formulación del alimento?

- Normativas: ¿Cuál es la estrategia óptima para maximizar la producción sin dañar el medio ambiente?

Los protagonistas invisibles del estanque: microorganismos bajo el microscopio del modelo

El estudio revela que, aunque existen muchos organismos, los modelos se han centrado históricamente en unos pocos.

El fitoplancton: el actor más estudiado

El fitoplancton es el microorganismo más incluido en los modelos de acuicultura (presente en 25 de los 29 FSMs analizados). Su rol es doble:

- Inmovilizador de nutrientes: Consume nutrientes inorgánicos disueltos en el agua, como el nitrógeno amoniacal (TAN) y el fósforo, limpiando el agua de manera efectiva. De hecho, este proceso puede ser más dominante que la nitrificación para reducir el amoníaco.

- Base de la cadena alimentaria: Sirve como alimento directo para algunas especies de peces (como tilapias y carpas) o para el zooplancton, que a su vez es consumido por otros peces.

El papel crucial de las bacterias: las recicladoras olvidadas

Sorprendentemente, solo una pequeña fracción de los modelos (5 de 29) incorpora la dinámica de las bacterias de forma explícita. Esto es una omisión crítica, ya que las bacterias son las principales responsables de la descomposición de la materia orgánica (restos de alimento, heces) y de convertirla de nuevo en nutrientes inorgánicos que el fitoplancton puede reutilizar.

Asumir que las bacterias están siempre «disponibles» o en un estado estable, como hacen muchos modelos, puede llevar a conclusiones erróneas. La capacidad de reciclaje depende fuertemente de la disponibilidad de carbono, un factor que a menudo se vuelve limitante en sistemas intensivos.

La importancia de la estequiometría (c:n:p)

Uno de los hallazgos más reveladores del estudio es la necesidad de considerar la estequiometría, es decir, la proporción de elementos clave como el Carbono (C), el Nitrógeno (N) y el Fósforo (P) tanto en los organismos como en su alimento.

Mantente siempre informado

Únete a nuestras comunidades para recibir al instante las noticias, informes y análisis más importantes del sector acuícola.

La mayoría de los modelos asumen que si hay alimento natural, el pez lo aprovechará eficientemente. Sin embargo, la realidad es más compleja. Un pez tiene un requerimiento nutricional fijo (una proporción C:N:P específica). Si el alimento natural que consume (por ejemplo, el fitoplancton) es deficiente en uno de estos elementos, el crecimiento del pez se verá limitado, sin importar cuán abundante sea ese alimento.

El estudio presenta un ejemplo claro: un pez podría consumir una gran cantidad de fitoplancton rico en carbono, pero si este es pobre en fósforo, el crecimiento real será dictado por la pequeña cantidad de fósforo disponible, no por el abundante carbono. Ignorar este desequilibrio nutricional lleva a sobreestimar el crecimiento potencial y a una gestión ineficiente de la alimentación.

Aplicación práctica: calculando la verdadera capacidad de carga de un estanque

El conocimiento de la red trófica permite determinar la capacidad de carga de un sistema: la máxima densidad animal que se puede mantener de forma sostenible.

La investigación presenta un caso de estudio simulado con tilapia del Nilo en un sistema de biofloc.

- Escenario base: Con una densidad de 15 peces/m², el sistema funciona bien, y las bacterias heterótrofas (las que consumen materia orgánica) crecen de forma estable.

- Aumento del 24%: Al aumentar la densidad a un 124% (aprox. 18-19 peces/m²), el sistema aún se mantiene estable. Las bacterias siguen creciendo y procesando los desechos eficientemente.

- Aumento del 50%: Sin embargo, al subir la densidad a un 150% (aprox. 22-23 peces/m²), el sistema colapsa. La tasa de pastoreo de los peces sobre las bacterias supera la tasa de crecimiento de estas últimas. La población de bacterias se desploma, la materia orgánica se acumula sin ser procesada y la calidad del agua se deteriora drásticamente.

Este ejemplo demuestra que la capacidad de carga no es lineal y que el equilibrio de la red trófica, especialmente el de las bacterias, es un indicador sensible del límite sostenible de un estanque.

Conclusiones y la mirada hacia una acuicultura de precisión

El estudio concluye que, si bien los modelos actuales son herramientas valiosas, hay un margen de mejora significativo para aumentar su precisión y utilidad. Las recomendaciones clave para el futuro del modelado en acuicultura son:

- Incorporar la dinámica de las bacterias: Es fundamental dejar de asumir que están en un estado estable y empezar a modelar su crecimiento y su función recicladora de forma explícita.

- Aplicar un enfoque estequiométrico: Los futuros modelos deben considerar las proporciones de C:N:P para predecir con mayor exactitud cómo el alimento natural contribuye realmente al crecimiento de los animales cultivados.

- Adaptabilidad: El conocimiento es aplicable no solo a peces, sino también a la acuicultura de camarón, con las adaptaciones necesarias para las condiciones específicas del cultivo.

Al integrar estos elementos, los modelos a escala de granja se convertirán en herramientas aún más potentes para el manejo, permitiendo a los productores optimizar el uso de alimentos, reducir costos y operar de una manera verdaderamente sostenible y eficiente.

Contacto

Nurhayati Br Tarigan

Mathematical and Statistical Methods—Biometris, Wageningen University and Research

Wageningen, the Netherlands

Email: nurhayati.brtarigan@wur.nl

Karel J. Keesman

Mathematical and Statistical Methods—Biometris, Wageningen University and Research

Wageningen, the Netherlands

Email: karel.keesman@wur.nl

Referencia (acceso abierto)

Tarigan, N. B., Verdegem, M., Ekasari, J., & Keesman, K. J. (2025). Natural Food Web in Farm Scale Models in Fish Aquaculture. Reviews in Aquaculture, 17(3), e70044. https://doi.org/10.1111/raq.70044

Editor de la revista digital AquaHoy. Biólogo Acuicultor titulado por la Universidad Nacional del Santa (UNS) y Máster en Gestión de la Ciencia y la Innovación por la Universidad Politécnica de Valencia, con diplomados en Innovación Empresarial y Gestión de la Innovación. Posee amplia experiencia en el sector acuícola y pesquero, habiendo liderado la Unidad de Innovación en Pesca del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura (PNIPA). Ha sido consultor senior en vigilancia tecnológica, formulador y asesor de proyectos de innovación, y docente en la UNS. Es miembro del Colegio de Biólogos del Perú y ha sido reconocido por la World Aquaculture Society (WAS) en 2016 por su aporte a la acuicultura.