La sostenibilidad de los piensos es uno de los diálogos más importantes en la acuicultura moderna. A medida que el sector busca reducir su huella ambiental, el concepto de «circularidad» emerge como una hoja de ruta fundamental. Un reciente artículo de revisión científica, publicado por investigadores de IFFO, de la University of Guelph, de la Norwegian University of Life Sciences, del CSIRO Agriculture and Food, de la Universidade Do Porto, entre otras organizaciones científicas, explora cómo un marco de economía circular, especialmente el propuesto en la Unión Europea, puede aplicarse a los ingredientes de los piensos, sentando las bases para un futuro más resiliente y eficiente.

Este enfoque no se centra en un único ingrediente «milagroso», sino que aborda los complejos desafíos que enfrenta la industria del pienso. La meta es clara: producir alimentos acuícolas de alta calidad de una manera rentable y ambientalmente sostenible, transformando la manera en que vemos y utilizamos los recursos.

- 1 Conclusiones clave

- 2 Los cuatro pilares de la circularidad en los piensos

- 3 El complejo rompecabezas de la selección de ingredientes

- 4 La importancia de saber qué hay en el saco: la caracterización nutricional

- 5 El dilema global: la competencia entre alimento, pienso y combustible

- 6 Hacia un sistema de piensos circular: convirtiendo residuos en recursos

- 7 Midiendo la sostenibilidad: más allá del «greenwashing»

- 8 Una conclusión para el futuro: colaboración y comunicación

- 9 Entradas relacionadas:

Conclusiones clave

- Marco de cuatro pilares: La sostenibilidad de los piensos puede enmarcarse en cuatro principios clave: minimizar el uso de recursos aptos para humanos, reducir la dependencia del uso de la tierra, maximizar el uso de ingredientes locales y optimizar las características nutricionales.

- La caracterización es crucial: No se pueden usar ingredientes circulares si no se comprende a fondo su valor nutricional, su digestibilidad y sus posibles riesgos. La precisión analítica es fundamental.

- La competencia alimento-pienso es un desafío real: Una parte significativa de los ingredientes de piensos compite con la alimentación humana. La circularidad busca mitigar esto mediante la valorización de subproductos y flujos de residuos.

- La sostenibilidad debe ser medible: Para evitar el «greenwashing» o lavado de imagen ecológico, es esencial usar herramientas estandarizadas como el Análisis de Ciclo de Vida (ACV) para evaluar y comparar el impacto ambiental de los ingredientes de forma objetiva.

- La comunicación es esencial: El éxito de la transición hacia una bioeconomía circular depende de una comunicación transparente y coordinada en toda la cadena de valor para superar prejuicios y ganar la aceptación de la sociedad.

Los cuatro pilares de la circularidad en los piensos

El marco europeo para la aplicación de ingredientes circulares se basa en cuatro principios fundamentales que guían la toma de decisiones:

- Minimizar el uso de recursos de grado alimentario: Prioriza el uso de ingredientes que no compitan directamente con la alimentación humana.

- Minimizar la dependencia del uso de la tierra: Busca reducir la presión sobre los ecosistemas terrestres, un factor clave en la huella de carbono de muchos ingredientes vegetales.

- Maximizar el uso de ingredientes de origen local: Fomenta la seguridad alimentaria, reduce la huella de transporte y apoya las economías regionales.

- Optimizar las características nutricionales: Asegura que cualquier ingrediente circular no solo sea sostenible, sino también nutricionalmente valioso y seguro para el animal.

Al respecto, Dr. Brett Glencross, director técnico de IFFO, manifestó: “Uno de los impulsores clave de la circularidad es la necesidad de mejorar la sostenibilidad del uso de ingredientes para alimentos balanceados. Esta revisión demuestra que es posible adoptar un enfoque más integral para la producción sostenible de alimentos balanceados y alimentos, en particular mediante metodologías de evaluación del ciclo de vida (ACV). Aplicando un conjunto de normas comunes y consensuadas, podemos garantizar que las cargas medioambientales no se transfieran simplemente de un producto a otro”.

El complejo rompecabezas de la selección de ingredientes

Para que un nuevo ingrediente, circular o no, sea adoptado comercialmente, debe superar una serie de barreras. No se trata solo de ser «sostenible», sino de ser viable en el mundo real. Los criterios clave incluyen:

- Costo-competitividad: Debe ofrecer un valor nutricional igual o superior al ingrediente que reemplaza, a un costo competitivo.

- Disponibilidad y consistencia: Se necesita un suministro estable (más de 10,000 toneladas es un objetivo general) y una composición nutricional constante para no afectar la calidad del pienso y la salud de los peces.

- Perfil nutricional biodisponible: Debe ser rico en nutrientes esenciales como aminoácidos, ácidos grasos o compuestos bioactivos que el animal pueda absorber y utilizar eficazmente.

- Seguridad y bajo impacto: Debe cumplir con las normas de seguridad alimentaria y provenir de fuentes que no contribuyan a problemas como la deforestación.

La importancia de saber qué hay en el saco: la caracterización nutricional

Un pilar fundamental de la circularidad es que «los peces requieren nutrientes, no materias primas». Por ello, es inútil producir un ingrediente circular si sus características nutricionales socavan la capacidad de formular un pienso equilibrado.

Esto exige una caracterización exhaustiva que va más allá de un simple análisis de proteína cruda. Es crucial definir la digestibilidad de los nutrientes, es decir, qué porción puede ser realmente aprovechada por el animal. Esta tarea, sin embargo, enfrenta desafíos, ya que muchos métodos de análisis actuales son anticuados y pueden llevar a errores, por ejemplo, en la estimación del contenido proteico real o en la evaluación de los aminoácidos.

El dilema global: la competencia entre alimento, pienso y combustible

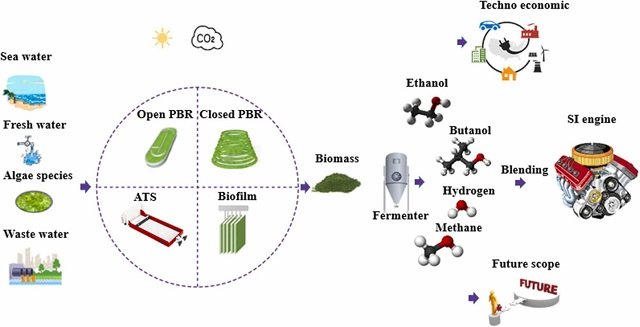

Uno de los mayores retos para la sostenibilidad es la competencia por los recursos. A nivel mundial, el 41% de la producción de granos se destinó a piensos en 2022, un porcentaje similar al destinado a la alimentación humana (38%). Esta presión sobre tierras cultivables se intensifica por la demanda de biocombustibles.

En comparación, el uso directo de pescado para la producción de pienso es considerablemente menor: solo el 9% del total de la producción pesquera mundial se destina a este fin. El cambio de ingredientes marinos a vegetales en la acuicultura ha aumentado la competencia con los recursos alimentarios humanos. Un sistema verdaderamente circular busca romper este ciclo, priorizando los recursos y valorizando los flujos que de otro modo se perderían.

Mantente siempre informado

Únete a nuestras comunidades para recibir al instante las noticias, informes y análisis más importantes del sector acuícola.

El documento destaca que actualmente los alimentos balanceados acuícolas están compuestos predominantemente por materias primas de origen vegetal. Este cambio ha reducido significativamente la dependencia de los ingredientes marinos del 25% al 9% en promedio en las últimas dos décadas, pero también ha vinculado la producción mundial de alimentos acuícolas con los impactos sociales y ambientales más amplios de la agricultura, incluidos el aumento de los impactos en la biodiversidad y las emisiones de carbono.

Hacia un sistema de piensos circular: convirtiendo residuos en recursos

La clave para mitigar la competencia «alimento-pienso-combustible» es gestionar los recursos de manera más eficiente. Esto implica adoptar una jerarquía donde se prioriza el alimento humano, se minimiza el desperdicio y se reciclan los subproductos.

Aquí es donde la innovación juega un papel estelar. Tecnologías como la fermentación o el uso de microbios e insectos pueden «supra-reciclar» (upcycling) subproductos de bajo valor, reintroduciendo nutrientes valiosos en la cadena alimentaria. Por ejemplo, hongos filamentosos como Pekilo pueden convertir subproductos agrícolas y forestales en ingredientes proteicos de alto valor que mejoran la eficiencia alimenticia en salmones.

Midiendo la sostenibilidad: más allá del «greenwashing»

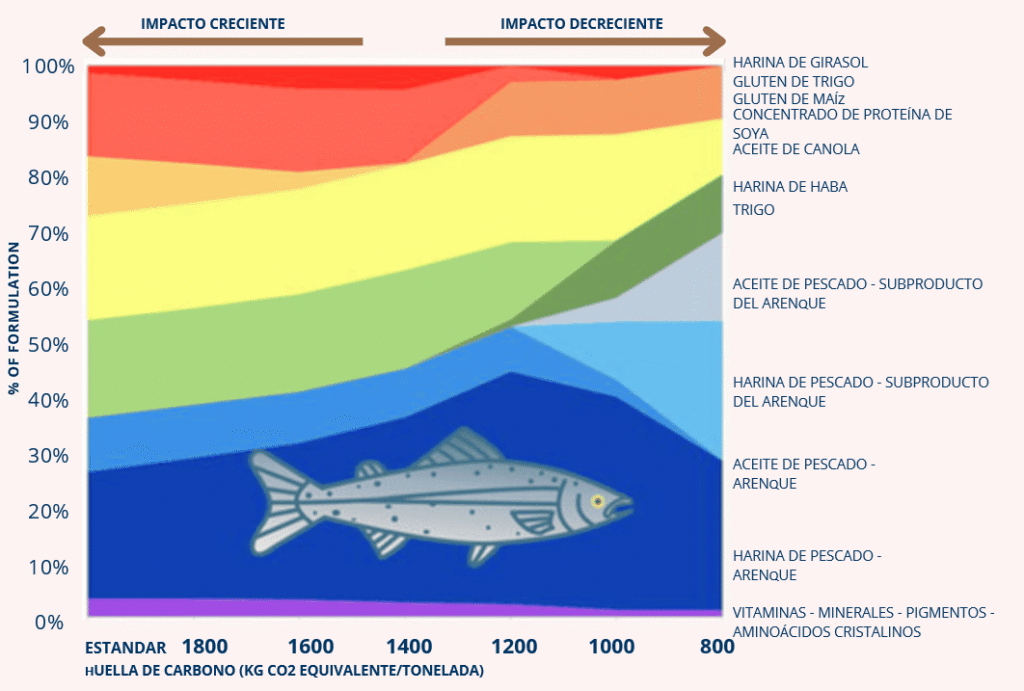

En un mercado saturado de afirmaciones «verdes», la sostenibilidad debe ser cuantificable. El Análisis de Ciclo de Vida (ACV) se ha consolidado como el método más aceptado para evaluar objetivamente los impactos ambientales de un producto. Herramientas como la base de datos del Global Feed Lifecycle Assessment Institute (GFLI) permiten comparar ingredientes usando una metodología estandarizada.

Esto abre la puerta a formular piensos no solo por su costo y valor nutricional, sino también por su huella de carbono. Un ejemplo en el salmón del Atlántico muestra que es posible reducir la huella de carbono de un pienso en un 33% con solo un aumento del 1.2% en el costo, simplemente cambiando la selección de ingredientes.

Una conclusión para el futuro: colaboración y comunicación

Aplicar un marco de circularidad en los piensos para acuicultura es una estrategia poderosa, pero no exenta de desafíos. Requiere una rigurosa caracterización de los ingredientes, una evaluación honesta de la sostenibilidad y una reevaluación de cómo asignamos los recursos globales.

Sin embargo, el éxito de esta transición no depende solo de la tecnología o la ciencia. Es fundamental una comunicación efectiva y transparente en toda la cadena de valor, desde los productores hasta los consumidores, para construir confianza y superar percepciones negativas. La responsabilidad es compartida, y solo a través de la colaboración se podrá construir una industria del pienso que sea verdaderamente circular, sostenible y preparada para los desafíos del futuro.

Contacto

Brett Glencross

IFFO – the Marine Ingredients Organisation

London, United Kingdom

Institute of Aquaculture, University of Stirling

Stirling, United Kingdom

Email: bglencross@iffo.com

Referencia (acceso abierto)

Glencross, B., Bureau, D., Øverland, M., Simon, C., Valente, L. M. P., Gracey, E., & Zatti, K. (2025). Toward Applying a Circularity Framework Against the Use of Aquaculture Feed Ingredients. Reviews in Fisheries Science & Aquaculture, 1–14. https://doi.org/10.1080/23308249.2025.2552166

Editor de la revista digital AquaHoy. Biólogo Acuicultor titulado por la Universidad Nacional del Santa (UNS) y Máster en Gestión de la Ciencia y la Innovación por la Universidad Politécnica de Valencia, con diplomados en Innovación Empresarial y Gestión de la Innovación. Posee amplia experiencia en el sector acuícola y pesquero, habiendo liderado la Unidad de Innovación en Pesca del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura (PNIPA). Ha sido consultor senior en vigilancia tecnológica, formulador y asesor de proyectos de innovación, y docente en la UNS. Es miembro del Colegio de Biólogos del Perú y ha sido reconocido por la World Aquaculture Society (WAS) en 2016 por su aporte a la acuicultura.