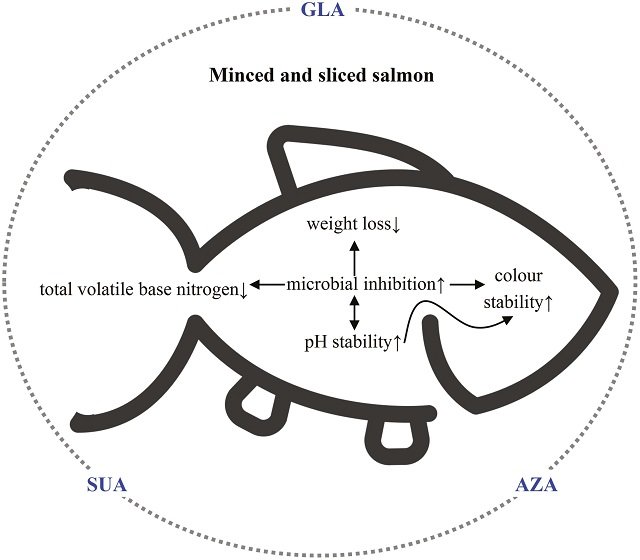

La acuicultura es un sector estratégico, pero su crecimiento sostenible se enfrenta a un desafío clave: la disponibilidad de espacio y la competencia con otros usos costeros. En este contexto, la planificación espacial marina, y en concreto la designación de Zonas Asignadas para la Acuicultura (AZA), es fundamental. Sin embargo, una vez designada una zona, surge una pregunta crucial: ¿cuánto se puede producir en ella de forma sostenible?

Un reciente estudio publicado en la revista Aquaculture aborda esta problemática. Investigadores de la Universidad de Alicante han aplicado un innovador modelo proxy basado en Sistemas de Información Geográfica (GIS) para estimar la capacidad de carga productiva de las AZA oficiales para el cultivo de peces marinos en el Mediterráneo español. Este trabajo no solo mapea el potencial productivo de nuestras costas, sino que también ofrece una valiosa hoja de ruta para una gestión más eficiente y sostenible del sector.

- 1 Conclusiones clave

- 2 ¿Cómo se mide la capacidad de producción de una zona?

- 3 El mapa del potencial acuícola en el Mediterráneo español

- 4 El poder de las buenas prácticas: los factores autolimitantes

- 5 Una hoja de ruta para el futuro: optimizar sin expandir

- 6 Conclusión: una herramienta para la gestión adaptativa

- 7 Entradas relacionadas:

Conclusiones clave

- La mayor parte (81.8%) de la superficie de las Zonas Asignadas para la Acuicultura (AZA) en el Mediterráneo español se clasifica con una capacidad de carga media (MCC).

- Andalucía es la única comunidad autónoma que presenta zonas con una alta capacidad de carga (HCC), representando el 13.1% de su AZA disponible, principalmente en Almería.

- Ninguna de las 30 concesiones de piscicultura existentes actualmente opera en zonas de alta capacidad (HCC), lo que indica un importante potencial de optimización para futuras licencias.

- La implementación de mejores prácticas por parte de los productores, como la optimización del pienso o la disposición espacial de las jaulas, puede aumentar significativamente la capacidad de producción de un emplazamiento.

¿Cómo se mide la capacidad de producción de una zona?

Para estimar la capacidad de carga, definida como la cosecha máxima en peso vivo (toneladas por hectárea al año) que una zona puede soportar sin causar efectos ambientales indeseables, los investigadores utilizaron un modelo holístico que integra ocho factores clave. Estos factores abarcan cuatro dimensiones fundamentales:

- Técnico-productiva: Cantidad de pienso por hectárea, disposición espacial de la concesión y distancia entre instalaciones.

- Ambiental: Distancia a hábitats prioritarios (como praderas de Posidonia oceanica), profundidad y velocidad de la corriente.

- Social: Empleo generado por millón de habitantes.

- Económica: Coste unitario de producción.

El área de estudio, que abarca más de 570,000 hectáreas de AZA en Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Andalucía y Ceuta, se dividió en una cuadrícula de celdas de 1×1 km. A cada celda se le asignó un valor ponderado para cada factor georreferenciado, permitiendo calcular su capacidad de carga específica.

El mapa del potencial acuícola en el Mediterráneo español

Los resultados del estudio clasificaron las zonas en tres categorías: capacidad de carga baja (LCC), media (MCC) y alta (HCC). El panorama general revela que el potencial de la acuicultura española es considerable, pero con importantes diferencias regionales.

Bajo un escenario neutral, la gran mayoría del área analizada (81.8%) se clasificó como de capacidad de carga media (MCC), dominando en todas las regiones.

La gran sorpresa la dio Andalucía, que resultó ser la única comunidad con zonas de alta capacidad de carga (HCC), alcanzando un 13.1% (16,044 ha) de su AZA. La provincia de Almería destaca especialmente, ya que concentra el 31.2% de su AZA en esta categoría. ¿La razón? Una combinación de factores ambientales muy favorables: aguas más profundas (generalmente por debajo de los 50 metros) y velocidades de corriente más altas (superiores a 10 cm/s), que mejoran la dispersión de nutrientes y la oxigenación. A esto se suma un potente factor social, el empleo generado, que en Almería obtuvo la máxima valoración.

Por otro lado, la Comunidad Valenciana y Cataluña mostraron las mayores proporciones de zonas con baja capacidad de carga (LCC), con un 23.3% y 16.2% respectivamente. Estas áreas LCC tienden a localizarse en zonas más someras (a menudo con menos de 25 metros de profundidad), más cercanas a la costa y, en algunos casos, próximas a hábitats prioritarios.

El poder de las buenas prácticas: los factores autolimitantes

Uno de los hallazgos más interesantes del estudio es el papel crucial que juegan los «factores autolimitantes». Se trata de variables que dependen directamente de la gestión del productor en la propia granja, como la cantidad de pienso utilizada, la distribución de las jaulas dentro de la concesión y el coste de producción.

Mantente siempre informado

Únete a nuestras comunidades para recibir al instante las noticias, informes y análisis más importantes del sector acuícola.

El modelo demostró que al optimizar estos factores, la capacidad de carga de un emplazamiento puede aumentar drásticamente. El factor con mayor impacto fue la cantidad de pienso por hectárea. Reducir la cantidad de alimento, ya sea mediante la elección de especies con mejores tasas de conversión, formulaciones más eficientes o sistemas de alimentación de precisión, no solo incrementa la capacidad productiva sostenible de la zona, sino que también reduce la huella de carbono y los costes de producción.

De manera similar, una mejor organización espacial de las jaulas, dejando más área libre entre ellas, también contribuye a una mayor capacidad de producción. Esto demuestra que la gestión y la tecnología aplicadas por los acuicultores son tan importantes como las condiciones ambientales del lugar.

Una hoja de ruta para el futuro: optimizar sin expandir

Quizás el dato más revelador del estudio es el resultado de superponer el mapa de capacidad de carga con la ubicación de las 30 concesiones de piscicultura existentes:

- 0% de las granjas se encuentran en zonas de alta capacidad (HCC).

- 66.7% operan en zonas de capacidad media (MCC).

- 20% están ubicadas en zonas de baja capacidad (LCC).

Esta distribución muestra una clara oportunidad para el sector. Existen zonas de alto potencial productivo, identificadas por el modelo, que actualmente están desocupadas. Dirigir las futuras licencias hacia estas celdas HCC permitiría a la industria aumentar significativamente la producción sostenible sin necesidad de ampliar la huella espacial total de la acuicultura.

Conclusión: una herramienta para la gestión adaptativa

Este estudio demuestra que la integración de modelos de capacidad de carga en un entorno GIS es una herramienta potente y factible para la planificación espacial de la acuicultura. Ofrece tanto a las administraciones públicas como a las empresas un marco basado en datos para tomar decisiones informadas, ya sea para otorgar nuevas concesiones o para seleccionar emplazamientos con un alto potencial productivo.

Los autores subrayan que estos resultados no deben verse como límites fijos, sino como el punto de partida para una gestión adaptativa. El modelo es modular y exportable, lo que permite su actualización con nuevos datos y su adaptación a otras regiones y hábitats. Con la formación adecuada y el acceso a datos, estas herramientas pueden transformar los mapas de idoneidad estáticos en un sistema dinámico de apoyo a las decisiones, impulsando un desarrollo de la acuicultura más productivo, sostenible y basado en la evidencia científica.

Contacto

Linda Fourdain

Department of Marine Science and Applied Biology, University of Alicante

POX 99, 03080 Alicante, Spain

Email: linfourdain@gmail.com

Referencia (acceso abierto)

Fourdain, L., Forcada, A., Sánchez-Jerez, P., & Toledo-Guedes, K. (2025). From proxy to practice: GIS-based evaluation of production carrying capacity in pre-selected allocated zones for aquaculture. Aquaculture, 743134. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2025.743134

Editor de la revista digital AquaHoy. Biólogo Acuicultor titulado por la Universidad Nacional del Santa (UNS) y Máster en Gestión de la Ciencia y la Innovación por la Universidad Politécnica de Valencia, con diplomados en Innovación Empresarial y Gestión de la Innovación. Posee amplia experiencia en el sector acuícola y pesquero, habiendo liderado la Unidad de Innovación en Pesca del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura (PNIPA). Ha sido consultor senior en vigilancia tecnológica, formulador y asesor de proyectos de innovación, y docente en la UNS. Es miembro del Colegio de Biólogos del Perú y ha sido reconocido por la World Aquaculture Society (WAS) en 2016 por su aporte a la acuicultura.