Ciudad de Panamá fue el epicentro de un diálogo crucial para el futuro de la producción de proteína de origen acuático en las Américas durante el IX Aquaculture Investment Workshop, organizado por el U.S. Soybean Export Council (USSEC) los días 10 y 11 de septiembre. El evento congregó a expertos y líderes del sector para analizar el panorama de la acuicultura desde cuatro perspectivas fundamentales: el entorno macroeconómico, el potencial regional de la industria, la sostenibilidad como pilar de la cadena de valor y la gestión del riesgo económico.

Como editor de AquaHoy tuve la oportunidad de participar en este evento, donde se discutió el futuro de la actividad acuícola, pero desde una mirada a la demanda en los mercados. El evento se dividió en cuatro paneles. A continuación te presento un resumen de la valiosa información que compartieron los diferentes conferencistas.

- 1 Conclusiones clave

- 2 La sostenibilidad como ventaja competitiva, desde el campo hasta el alimento

- 3 Acuicultura en América Latina, un potencial que despierta

- 4 Claves para la gestión del riesgo económico en la acuicultura

- 5 El clima económico y financiero para la inversión

- 6 Panel 1: Negocio de la acuicultura: Oportunidades y desafíos

- 7 Panel 2: Tecnología e Innovación

- 8 Panel 3: Acceso a mercados e información del mercado de mariscos

- 9 Panel 4: Finanzas, banca y oportunidades de inversión

- 10 Conclusiones

- 11 Entradas relacionadas:

Conclusiones clave

- La producción acuícola ya supera a la pesca de captura y se proyecta que representará el 60% del suministro total para 2030. América Latina, liderada por Chile, Ecuador y Brasil, es una región con enorme potencial para satisfacer la creciente demanda mundial.

- La elección de ingredientes sostenibles, como la soya de EE.UU. con baja huella de carbono y libre de deforestación, es crucial, ya que hasta el 88% del impacto ambiental de una empresa proviene de su cadena de valor. Además, las entidades financieras como DNB están vinculando cada vez más el acceso a capital con el desempeño en sostenibilidad a través de «Finanzas Sostenibles».

- Muchos proyectos acuícolas fracasan por enfocarse solo en la tecnología de cultivo sin tener una estrategia de mercado clara. Para asegurar el éxito, es fundamental validar la demanda de la especie, definir las especificaciones del producto según las necesidades del cliente y establecer una ruta de venta sólida desde el principio.

- La acuicultura enfrenta riesgos financieros, de mercado y de producción. La estrategia más efectiva es controlar los costos de producción, donde el alimento representa hasta el 70% del total. El uso de ingredientes de alta calidad y la implementación de tecnologías para un manejo preciso (como la reducción de antibióticos) son herramientas clave para mitigar estos riesgos.

- Inversiones en Sistemas de Recirculación Acuícola (RAS), acuicultura oceánica (offshore), nutrición avanzada y digitalización son fundamentales para superar las limitaciones de los sistemas tradicionales. Los inversionistas están enfocando su capital en áreas como la nutrición y los nuevos sistemas de cultivo, reconociendo que la tecnología es la respuesta a los desafíos de sostenibilidad y rentabilidad.

La sostenibilidad como ventaja competitiva, desde el campo hasta el alimento

Los conferencistas conectaron dos puntos vitales de la cadena: el origen del ingrediente principal y su impacto en el producto final. Primero, Jeffrey Sorenson, productor de soya de Minnesota y director de la American Soybean Association, compartió su visión desde el campo. Explicó cómo la soya se ha consolidado como el tercer producto agrícola de Estados Unidos y cómo en su granja familiar de cuarta generación, la sostenibilidad es una prioridad.

Sorenson destacó prácticas como la rotación de cultivos 50/50 con maíz, el uso de agricultura de precisión y un sistema de drenaje subterráneo para controlar la escorrentía y maximizar la eficiencia. «Educamos a las futuras generaciones en sustentabilidad», afirmó, subrayando el compromiso del productor estadounidense no solo con la eficiencia, sino también con el legado ambiental.

Complementando esta visión, Luis Bustamante, Líder de Marketing de Sostenibilidad de USSEC, demostró con datos por qué la elección del origen de la soya es crucial. Explicó que hasta el 88% de la huella de carbono de una empresa puede provenir de su cadena de valor (alcance 3), donde los ingredientes del alimento juegan un rol fundamental.

Bustamante presentó estudios de publicaciones como Nature y análisis de ciclo de vida que muestran cómo la soya de otros orígenes está frecuentemente vinculada a la deforestación, lo que dispara su huella de carbono. En contraste, la soya de EE.UU. ha logrado reducir su impacto significativamente en las últimas décadas: las emisiones de GEI por tonelada han bajado un 43% y el uso de suelo un 34%. Esto se traduce en una ventaja medible: la huella de carbono de la soya estadounidense, puesta en el mercado colombiano, es considerablemente más baja que la de sus competidores, principalmente por la ausencia de deforestación.

Acuicultura en América Latina, un potencial que despierta

Dr. José Aguilar Manjarrez, Oficial de Pesca y Acuicultura de la FAO, ofreció una visión panorámica del sector, confirmando su rol protagónico en la seguridad alimentaria mundial. «En los últimos 25 años, la acuicultura creció más que la pesca», señaló, y proyectó que «al 2030, la producción acuícola representará el 60% del suministro total de productos acuáticos».

América Latina es un jugador clave en esta expansión. En 2023, la región produjo 4.45 millones de toneladas, generando un valor de 21.6 mil millones de dólares. El crecimiento es liderado por Sudamérica (88% de la producción), con Chile (1.48M de toneladas), Ecuador (1.23M) y Brasil (0.79M) a la cabeza. Las especies dominantes siguen siendo los camarones (53.3% de la producción marina/costera) y la tilapia (64.2% de la producción de agua dulce), dos industrias que dependen de alimentos balanceados de alta calidad.

A pesar del éxito, el Dr. Aguilar destacó la necesidad de diversificar, invertir en resiliencia climática y fortalecer las cadenas de valor para mejorar el consumo local, que con un promedio de 11 kg per cápita, sigue siendo bajo.

Mantente siempre informado

Únete a nuestras comunidades para recibir al instante las noticias, informes y análisis más importantes del sector acuícola.

Claves para la gestión del riesgo económico en la acuicultura

Morgan Cheatham, Gerente de Utilización Animal y Acuicultura de USSEC, abordó el aspecto más crítico para cualquier inversionista: el riesgo. «Los acuicultores deben aprender a gestionar el riesgo», enfatizó, delineando los tres tipos principales de riesgos: financiero, de mercado y de producción.

- Riesgo financiero: Incluye la volatilidad en las tasas de interés, el acceso a crédito y los tipos de cambio.

- Riesgo de mercado: Se refiere a la fluctuación de precios tanto de los insumos como del producto final, donde los productores acuícolas son «tomadores de precios» y tienen poco control.

- Riesgo de producción: Abarca todos los factores que pueden afectar el rendimiento del cultivo, como enfermedades, fallas en equipos, depredadores o desastres naturales.

Cheatham explicó que la estrategia más efectiva para mitigar el riesgo de mercado es controlar lo que sí se puede: los costos de producción. En este punto, la calidad del alimento es fundamental, ya que representa entre el 55% y el 70% de los costos operativos. Utilizar ingredientes de alta calidad y consistencia, como la soya de EE.UU., reduce la incertidumbre en el rendimiento animal, estabiliza los costos y, en última instancia, gestiona el riesgo de producción. Un buen manejo de datos y registros es la herramienta clave para medir y analizar estos riesgos de manera efectiva.

El clima económico y financiero para la inversión

Paulo de León de Central American Business Intelligence (CABI) trazó el mapa macroeconómico para la inversión en Latinoamérica hasta 2026. La presentación reveló un escenario de contrastes. Por un lado, países como Perú, Panamá y Colombia muestran un exceso de liquidez en sus sistemas bancarios, lo que podría facilitar el acceso a crédito para nuevos proyectos. Sin embargo, la región enfrenta tasas de interés elevadas y una competencia comercial global redefinida por la tensión entre Estados Unidos y China.

Un punto clave del análisis fue el impacto de China, que no solo se ha convertido en el principal socio comercial de América Latina, sino que su desaceleración interna está provocando una caída en los precios de materias primas clave para la construcción, como el acero y el PVC. Esta dinámica global, junto con las políticas arancelarias y las presiones inflacionarias en Estados Unidos, crea un entorno complejo que los inversionistas deben navegar con cautela.

Panel 1: Negocio de la acuicultura: Oportunidades y desafíos

Este panel sentó las bases del evento, explorando los motores de crecimiento del sector y los modelos de negocio que están demostrando ser exitosos y sostenibles. La conversación giró en torno a una idea central: para satisfacer la demanda futura, la industria no puede simplemente expandirse; debe transformarse.

La presentación de Lauren Raffan, Directora Senior de Ventas de Cuna del Mar, ilustró un modelo de inversión privada centrado precisamente en la innovación y la sostenibilidad en mar abierto. Su portafolio incluye operaciones de alta tecnología en Panamá (Cobia), Hawái (Kanpachi) y México (ostras), demostrando que es posible cultivar especies de alto valor de manera responsable. Su enfoque va más allá de la producción; se define como un modelo regenerativo que busca activamente restaurar los ecosistemas marinos, como su programa para la recuperación de la Totoaba, una especie en peligro de extinción en el Golfo de California, del cual ya han liberado cerca de 300,000 ejemplares.

Larsen Mettler de S2G Oceans introdujo un tema transversal para todo el evento: la innovación en alimentos acuícolas como pilar para la seguridad alimentaria global. Su intervención conectó las oportunidades de negocio con la necesidad de desarrollar ingredientes sostenibles y eficientes, un desafío que define tanto la rentabilidad como el impacto ambiental de la industria.

Como caso de estudio de una industria que ha escalado con éxito, Adolfo Alvial, Director Ejecutivo del Club de Innovación Acuícola, desglosó los factores críticos detrás del liderazgo global de Chile en la salmonicultura. Alvial destacó que el éxito no fue casual, sino el resultado de un robusto «ecosistema de innovación». Este ecosistema se construyó sobre la base de una colaboración público-privada efectiva, la transferencia y adaptación de tecnología, y la creación de un clúster geográfico en el sur del país que agrupa a proveedores, productores e investigadores, reduciendo costos y elevando la competitividad. Este modelo colaborativo ha sido clave para superar crisis sanitarias y para posicionar al salmón chileno en más de 100 mercados.

Finalmente, George Chamberlain, de The Center for Responsible Seafood (TCRS), abrió su conferencia con una proyección contundente: para 2050, mientras la demanda global de alimentos crecerá un 46%, la de carnes y productos del mar se duplicará (un 106%), impulsada por el crecimiento demográfico y, sobre todo, por el aumento de la riqueza global. Ante este escenario, Chamberlain subrayó que los sistemas de producción actuales, responsables de un tercio de las emisiones de GEI y de ser el principal motor de la pérdida de biodiversidad, son insostenibles. La solución, argumentó, radica en una transformación hacia modelos de acuicultura regenerativa. Un pilar de esta transformación es el «empoderamiento de los pequeños productores a través de programas de mejora de la acuicultura» , ayudándolos con tecnología y acceso a mercados para que dejen de ser un sector vulnerable y se integren en una cadena de valor más sostenible y rentable.

Panel 2: Tecnología e Innovación

Este panel se adentró en las soluciones tecnológicas que están redefiniendo los límites de la acuicultura, desde sistemas terrestres de alta complejidad hasta la optimización de la nutrición y las prácticas sanitarias. Los expertos mostraron cómo la innovación es la respuesta directa a los desafíos de sostenibilidad, eficiencia y crecimiento del sector.

Matt Craze de Spheric Research ofreció una radiografía detallada del estado de la acuicultura terrestre y los Sistemas de Recirculación Acuícola (RAS). A nivel global, la inversión en estas tecnologías está en pleno auge, proyectando alcanzar los $1.6 mil millones de dólares en 2025 con una tasa de crecimiento anual compuesta del 14%. Sin embargo, este crecimiento es desigual. Mientras Asia y Europa lideran, Norteamérica ha mostrado el crecimiento acuícola más bajo del mundo.

Craze reveló que el esperado «boom» de proyectos RAS en Estados Unidos no se ha materializado debido a dificultades en la obtención de permisos, oposición local y falta de interés de la banca institucional. En marcado contraste, Japón e Islandia emergen como líderes en la implementación exitosa de proyectos RAS para salmónidos. El éxito en estos países se atribuye a un fuerte apoyo gubernamental, la participación de bancos locales y la inversión de grandes conglomerados empresariales, algo que no ha ocurrido en EE.UU., donde, según un banquero consultado por Craze, la respuesta fue: «¿Aqua… qué?».

En América Latina, aunque la inversión es más modesta, ya existen iniciativas importantes.

Chile se destaca como un líder en conocimiento de tecnología RAS, con proyectos para el cultivo de salmón Chinook y Yellowtail. Por su parte, el sector camaronero de Ecuador está adoptando principios de RAS en sus sistemas de producción en estanques para mejorar la sostenibilidad, implementando sistemas de recirculación y biorremediación.

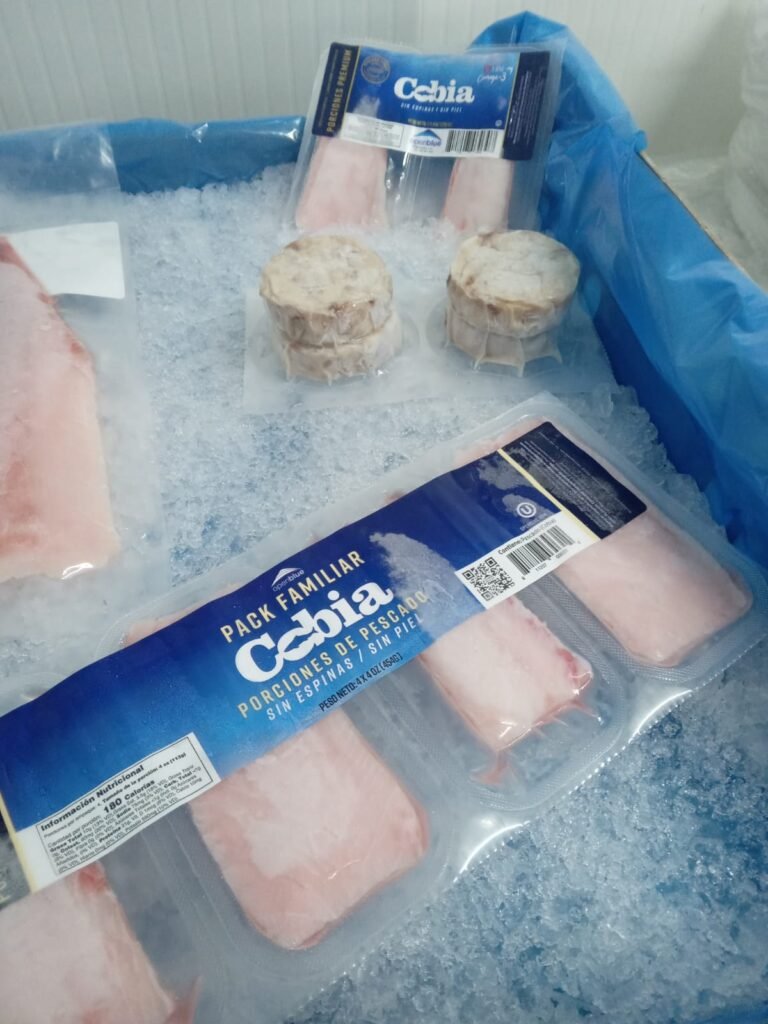

Jorge Alarcón, representando a Open Blue, presentó el modelo de negocio de la compañía, pionera en el cultivo de Cobia (Rachycentron canadum) en mar abierto, a 12 kilómetros de la costa caribeña de Panamá. La filosofía de la acuicultura offshore, explicó, se basa en operar en aguas profundas, con fuertes corrientes y alta calidad, lo que reduce el impacto ambiental, evita conflictos con otros usuarios costeros y garantiza condiciones óptimas para la salud de los peces.

La operación está completamente integrada verticalmente: desde sus dos laboratorios de larvicultura con capacidad para 2 millones de alevines, pasando por una nursería en tierra y la engorda en 24 jaulas sumergibles SeaStation, hasta tres plantas de procesamiento (primaria, secundaria y de rendering). Este control total les permite no solo ser eficientes, sino también sostenibles, convirtiendo anualmente 2,000 toneladas de subproductos en harina y aceite de pescado para cerrar el círculo bajo un concepto de «cero desperdicio». Su modelo ha sido reconocido con múltiples certificaciones, incluyendo ASC y BAP 4 estrellas.

A través de una videoconferencia, Hsiang Pin LAN (Sean Lan), especialista en acuicultura marina de USSEC en Asia, compartió valiosas lecciones sobre el uso de proteínas vegetales avanzadas en alimentos acuícolas. Subrayó que la harina de soya sigue siendo el principal ingrediente proteico de origen vegetal, pero la innovación ha llevado al desarrollo de productos avanzados como el Concentrado de Proteína de Soya (SPC), la soya fermentada y la soya tratada con enzimas, que ofrecen mayor digestibilidad y valor nutricional.

Lan demostró, con ejemplos de formulaciones para peces marinos carnívoros como el mero (Grouper) y el pámpano (Pompano), cómo la proteína vegetal ya constituye más del 50% del aporte proteico total de la dieta en la acuicultura asiática. Sin embargo, el éxito no solo radica en la formulación, sino en la gestión de la alimentación. Factores biológicos (tamaño del pez), ambientales (temperatura, oxígeno) y de manejo (frecuencia, método de alimentación) son cruciales. Recomendó el método de alimentación al 90% de saciedad, una estrategia que ajusta la ración cada 7-10 días para maximizar la ingesta y minimizar el desperdicio, optimizando la eficiencia productiva.

Rolando Ibarra, en representación del Monterey Bay Aquarium y la Iniciativa Pincoy, abordó uno de los mayores desafíos de la industria: el uso de antibióticos. Explicó que el uso de antimicrobianos no solo genera preocupación pública y de mercado, sino que también tiene impactos ambientales, como el desarrollo de resistencia antimicrobiana (AMR).

Ibarra presentó el Chilean Salmon Antibiotic Reduction Program (CSARP), una iniciativa colaborativa que busca reducir el uso de antibióticos en la salmonicultura chilena en un 50% para 2025. Los datos muestran que las empresas adheridas al programa ya utilizan significativamente menos antibióticos que las no participantes. A través del análisis de datos de más de 1,100 jaulas, la Iniciativa Pincoy ha desarrollado modelos que identifican los factores clave que influyen en la mortalidad y el uso de antibióticos. Los resultados son reveladores: prácticas como el uso de genética resistente a enfermedades (SRS), la aplicación de alimentos funcionales, el control del piojo de mar y la gestión de la temperatura y el oxígeno son determinantes para reducir la necesidad de usar fármacos. La conclusión de Ibarra es que la reducción de antibióticos es posible y se logra exitosamente mediante la implementación de estrategias y prácticas productivas basadas en la ciencia y el análisis de datos.

Panel 3: Acceso a mercados e información del mercado de mariscos

Este panel fue fundamental para conectar la producción con el consumidor final, abordando los desafíos del acceso al mercado estadounidense, las dinámicas de precios, las estrategias comerciales y los factores que generan confianza en los inversionistas. Los expertos coincidieron en que no basta con producir un buen pescado; es crucial entender el mercado y tener una estrategia clara para llegar a él de manera rentable.

Matt Brooker de Abundansea Group y Marcy Bemiller de Candor Consulting ofrecieron perspectivas estratégicas sobre cómo navegar la complejidad del mercado. Brooker advirtió que muchos emprendimientos acuícolas fracasan por enfocarse demasiado en la tecnología de cultivo y descuidar el mercado. Citando datos de CB Insights, señaló que el 35% de las startups fracasan por «falta de necesidad del mercado» y otro 19% por un «modelo de negocio defectuoso».

Para evitar esto, Brooker propuso una «Ecuación de Éxito de Tres Partes»:

- Especie: Elegir una especie con demanda de mercado establecida y precios realistas.

- Especificaciones: Alinear el procesamiento (fresco/congelado, filete/entero, empaque) con las necesidades del comprador desde el inicio.

- Ruta de venta: Tener una estrategia clara de comercialización, ya sea a través de operaciones directas en EE.UU., un socio importador exclusivo o múltiples distribuidores.

Por su parte, Marcy Bemiller complementó esta visión desde la perspectiva del inversionista, explicando qué se necesita para generar confianza. «Inspeccionar lo que esperas» fue su lema, detallando los puntos críticos a evaluar:

- Liderazgo adecuado: Un gran piscicultor no siempre es el mejor CEO.

- Especie correcta: «Poder cultivarlo no significa que puedas venderlo con ganancias».

- Infraestructura completa: El plan debe incluir procesamiento, refrigeración y congelación.

- Logística eficiente: La ubicación de la granja, la planta y el puerto es crucial.

- Conocimiento del cliente: Entender las necesidades del usuario final es fundamental para el marketing y las ventas.

Bemiller utilizó los casos del bacalao de Noruega para ilustrar cómo un equipo sólido, activos estratégicos, validación de mercado y responsabilidad socioambiental son los cuatro pilares que generan la confianza necesaria para atraer capital.

Francisco Murillo ofreció un análisis detallado del mercado de la tilapia en EE.UU., revelando tendencias preocupantes. A pesar de un crecimiento espectacular a principios de siglo (+324% en consumo per cápita entre 2001 y 2011), la tilapia ha perdido terreno, con una caída del 32% en el consumo desde su pico en 2011. Esta caída se refleja en las importaciones, especialmente de filetes congelados provenientes de China.

El factor más disruptivo, sin embargo, son los nuevos aranceles a la importación. Con una tarifa del 55% para China y del 50% para Brasil, el panorama competitivo ha cambiado drásticamente. Murillo simuló que el arancel para Brasil hace «imposible exportar al mercado estadounidense». Esto crea una oportunidad teórica para países como México (0% arancel), Honduras y Colombia (10%). No obstante, advirtió que estos países no están preparados para aumentar significativamente su producción a corto plazo, y la incertidumbre sobre la duración de los aranceles hace que las nuevas inversiones sean muy riesgosas.

Finalmente, Gianfranco Nattero presentó un panorama «desconcertante» para el salmón. A nivel global, las megatendencias como el crecimiento de la clase media y la preocupación por la salud aseguran una demanda creciente a largo plazo. Sin embargo, la oferta de salmón de cultivo tradicional enfrenta serias restricciones de crecimiento, con un CAGR (Tasa de Crecimiento Anual Compuesta) estimado de solo 3% para los próximos cinco años.

En el mercado de EE.UU., la demanda de salmón se estancó entre 2022 y 2024. Factores como la inflación, la incertidumbre económica y el efecto de los aranceles crean una perspectiva incierta para los precios y el consumo.

Panel 4: Finanzas, banca y oportunidades de inversión

El panel final abordó el aspecto más crucial para el crecimiento: el capital. Los ponentes explicaron qué buscan los inversionistas, cuáles son las tendencias financieras y por qué la acuicultura a veces lucha por atraer financiamiento.

Gonçalo Santos de Hatch Blue, un fondo de capital de riesgo especializado en acuicultura, ofreció una perspectiva de inversión desde la innovación. En 2024, la categoría de «Nutrición» fue la que atrajo el mayor número de acuerdos de inversión, seguida por la de «Sistemas de Cultivo de Nueva Generación» en términos de valor. Esto indica que los inversionistas ven un gran potencial en tecnologías que mejoran la eficiencia del alimento, un componente que, según los propios productores, es el principal motor de innovación junto con los desafíos ambientales y regulatorios. La digitalización y la automatización, concluyó, son claves para transformar la acuicultura en un sistema basado en el conocimiento y la precisión.

Jorge Mendez, representando a DNB, el banco líder mundial en el sector de productos del mar, mostró la otra cara de la moneda. Presentó a DNB como un socio financiero con más de 8.5 mil millones de dólares en exposición al sector y una profunda experiencia, financiando a 17 de los 20 principales salmonicultores del mundo. Mendez destacó una tendencia clave: las Finanzas Sostenibles. Cada vez más, el acceso a capital está ligado a la sostenibilidad a través de instrumentos como los Bonos Verdes (cuyos fondos se destinan a proyectos ambientales específicos) y los Préstamos Vinculados a la Sostenibilidad (cuyas condiciones financieras mejoran si la empresa cumple metas de sostenibilidad predefinidas). Esto demuestra que la sostenibilidad ya no es solo una cuestión de marketing, sino un factor central en la estrategia financiera.

De acuerdo con Angel Rubio de Expana, el mercado de mariscos de EE. UU. enfrenta una transición estructural debido a los nuevos aranceles. En el sector del camarón, esto provocó compras anticipadas masivas que ahora resultan en una contracción de la demanda y un riesgo de precios altos a largo plazo. Para el salmón, el mercado se está estabilizando tras una corrección, con una notable paridad de precios entre los filetes chilenos y noruegos.

La tilapia es la más afectada; los aranceles han paralizado a proveedores clave como Brasil y China, provocando una caída en su consumo y posicionando al swai (panga) como una alternativa competitiva.

Finalmente, Howard Tang de Peritus Capital fue directo al identificar los «Cuatro Desencantos del Inversionista» en la acuicultura:

- Alta intensidad de capital: El sector requiere fuertes inversiones iniciales y continuas, lo que disuade a quienes buscan oportunidades de capital ligero.

- Complejidad de gestión: Las demandas operativas, que combinan biología, logística e industria, a menudo superan la capacidad de los equipos directivos.

- La «Caja Negra» biológica: Para los financistas, es difícil evaluar el riesgo biológico (enfermedades, mortalidad) y distinguir a los operadores verdaderamente eficientes.

- Ruta de venta incierta: La falta de una demanda asegurada o de contratos de venta sólidos genera una gran incertidumbre sobre la rentabilidad final.

Finalmente, los participantes del taller tuvimos la oportunidad de realizar visitas de campo a los proyectos de Open Blue Seafarm, tanto a su planta de proceso de cobia como a su planta de valor agregado y rendering donde se aprovechan los residuos generados del procesamiento de la cobia.

Conclusiones

El IX Aquaculture Investment Workshop cerró con una visión clara: la acuicultura de las Américas está en un punto de inflexión, con un potencial inmenso para alimentar al mundo de manera sostenible. El éxito, sin embargo, no vendrá solo de la mano de la biología o la tecnología, sino de la capacidad del sector para construir modelos de negocio robustos, transparentes y financieramente sólidos que inspiren confianza y atraigan el capital necesario para su transformación.

Editor de la revista digital AquaHoy. Biólogo Acuicultor titulado por la Universidad Nacional del Santa (UNS) y Máster en Gestión de la Ciencia y la Innovación por la Universidad Politécnica de Valencia, con diplomados en Innovación Empresarial y Gestión de la Innovación. Posee amplia experiencia en el sector acuícola y pesquero, habiendo liderado la Unidad de Innovación en Pesca del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura (PNIPA). Ha sido consultor senior en vigilancia tecnológica, formulador y asesor de proyectos de innovación, y docente en la UNS. Es miembro del Colegio de Biólogos del Perú y ha sido reconocido por la World Aquaculture Society (WAS) en 2016 por su aporte a la acuicultura.